Por Jorge Mañach (1948)

Este 26 de marzo se cumplieron ciento setenta y cinco años del nacimiento de Manuel Sanguily. De cuando en cuando necesitamos volvernos sobre los caminos del tiempo y restablecer el contacto con los hombres de cuya sustancia en parte vivimos, pero que se nos han ido quedando demasiado lejos.

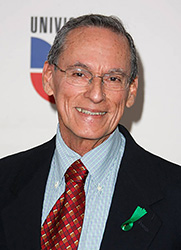

Sanguily se movió todavía entre nosotros y lo primero con que acudo a esta cita del recuerdo es su imagen física, que, por cierto, no dejó de contribuir a su gloria porque parecía como el símbolo perfecto del alma. La imagen de aquel rostro tallado en ángulos, aquellos ojos de acero, aquel perfil verdaderamente aquilino, al que le daban todavía más agresividad y gallardía los bigotes enhiestos; en fin, de aquella cabellera que había sido de oro, pero que los menos viejos en esta veteranía del recuerdo le conocimos ya de una absoluta blancura (todo tenía en él esa vocación de absoluto) y, sin embargo, nada tenue de cabello, como si quisiera excluir todo indicio de mera senilidad.

En vano he buscado entre mis papeles amarillentos –los de las “primeras armas” –una “glosa” emocionada que escribí después de conocerle, allá por el año 23 o 24. Hubiera querido precisar un poco las impresiones de aquella visita a la cual me llevó ese impenitente queredor de todo lo viejo cubano y de todo lo nuevo universal que es José Antonio Fernández de Castro.

Sin embargo, creo recordar que ni aun entonces, a las pocas horas de ver a Sanguily pude abundar mucho en pormenores de esos que dan sustancia a las entrevistas. Lo plástico de la situación, el halo de que toda ella se me llenó era la más tenaz en mi memoria y lo sigue siendo todavía; una imagen de claridad deslumbrante, un poco dura.

El sol entraba violentamente por una ventana. Sanguily vestía un saco especialmente de negra alpaca con chaleco y corbata blancos. Del alto cuello de una sola tela le emergía aquella espléndida cabeza de águila. Dejaba reposar sobre la mesa cargada de papeles, un puño cerrado de nudillos color de rosa que de cuando en cuando se alzaba con gesto rápido para empujar innecesariamente hacia arriba el empinado bigote de mosquetero.

Se habló, creo recordar, un poco de política, pero sobre todo de letras. Desde luego casi no habló más que de don Manuel. Salieron a relucir los famosos pareceres discrepantes del gran crítico sobre Plácido, Zenea… Arqueología

literaria, llena de alusiones que a menudo cobraban en boca del maestro un tono agresivo, como si recordaran viejas querellas. José Antonio a veces le interrumpía y le provocaba con la travesura criolla que le conocemos. Y don Manuel se dejaba tirar de la lengua.

Sus juicios eran tajantes de un rigor crítico a que entonces no estábamos acostumbrados en los mayores, porque era todavía la época del panegírico complaciente y de la vaguedad impresionista en las letras criollas. Recuerdo bien qué sensación como de agua lustral tuve con aquel modo sanguiliano, sanguíneo, de enjuiciar las cosas y valores de nuestra tierra; aquel ejemplo de cómo se podía ser un gran amador de Cuba y un severo juez de ella.

¿Cómo no había de estar aquel contacto envuelto en ese halo deslumbrador que digo? La

generación a que yo pertenecía había nacido a lo público, como todas, negando a sus padres y venerando a sus abuelos, justamente mi deseo de visitar a Sanguily era para incluirla en una especie de galería periodística que yo llamaba “Las cabezas blancas” y en la que habían aparecido ya, o irían apareciendo: Varona, Montoro, Raimundo Cabrera, Juan Gualberto Gómez y hasta Mariano Aramburo, que todavía no era tan vetusto.

Sí, necesitábamos tocar cuerpo de santo cívico en aquella época de pecadores; escuchar palabras con viejo acento de fundación, donde todo parecía ya comenzar a resquebrajarse. Para consuelo de la chapucería republicana de entonces –¡tan circunspecta, si se la compara con la de ahora! –, nos dejábamos anegar en la onda de ejemplaridad radiosa de los hombres que todavía nos quedaban de la época grande.

Sanguily era de todos el más colmado, tal vez, de prestigio cívico. En Varona primaba el pensador, el hombre de puras letras y los más le veíamos demasiado frío y perfecto, como “la rosa de mármol” que dijera Martí.

A otros los sentíamos limitados de distinta suerte o demasiado metidos todavía en el presente. Sanguily era ya totalmente pasado, pura gloria viva en las vísperas de la muerte y además, parecía resumirlo todo; no solo había sido el gran escritor de las hojas literarias, sino también el guerrero de la Guerra Grande, vagamente asociado en la ternura al loco ímpetu de su hermano Julio; del 78 al 95 el hombre que había mantenido vibrando en el ocaso de la Colonia algo del eco de Baraguá y luego el constituyente de los grandes desvelos, el senador que batalló porque no se vendiera nuestra tierra al extranjero, el secretario de Estado que les había parado la jaca a los yankees.

Todo eso lo aureolaba intensamente. Los más de nosotros no conocíamos al detalle su vida que había sido vida de hombre y, por tanto, con sus excesos y sus defectos, aunque siempre de noble raíz, pero entonces solo veíamos la suma total, su gran perfil. Y era algo como de farallón, con cierta eminencia abrupta, como si encarnara la idea republicana, no a la manera amorosa y apostólica de Martí, sino en su dimensión más doméstica y polémica.

Había razones para que eso nos apasionase. Se estaban acumulando las decepciones e irritaciones –el caldo de cultivo para lo que había de venir después. Comenzamos a rescatar a Martí del panegirismo beato que lo había deshumanizado y alejado a fuerza de retórica, pero aún traído a lo humano, Martí era el Santo. Y ya teníamos demasiada ira hirviéndonos en el pecho juvenil para tomar de modelo aquella alma de paloma.

En Sanguily en cambio, veíamos la afilada “militancia”, como ya se empezaba a decir por entonces, debido a ciertas repudiaciones instintivas de la palabra “milicia”. Y aunque el proceder había ya entrado en esa callada postrimería con que casi todos los grandes hombres se preparan para la muerte, salíamos de visitarle como henchidos de su silencio mismo o de su reticencia. En todo caso, iluminados por el ejemplo de rebeldía que su mera presencia suscitaba.

¿Cuál fue el sentido de aquella vida que arrancaba de los claustros de “El Salvador”, atravesaba como una centella la manigua de los Diez Años; se comía después la propia entraña o la alzaba fiera en el puño, como el Martí de Jacksonville durante la sorda espera desde Baraguá a Baire, que se resolvía desde lejos en trenos y peanes durante la final contienda para darse luego otra vez en magisterio de severidades sobre la cuna de la República?

Los hombres son de acción, de creación o de actitud, esas tres categorías a veces se combinan para producir la genialidad, la monstruosidad histórica. Pero casi siempre aún en el rango humano egregio, el acento está puesto sobre alguna de esas vocales del espíritu, no sobre las tres a la vez.

Por lo demás, es solo un juicio apresurado el que las supone de distinto mérito. Goethe fue grande por la creación, más no lo fue menos Napoleón por los hechos (ideas aparte; no se trata ahora de eso), ni San Francisco de Asís por la actitud. A este género de excelencia, me parece que pertenecía Sanguily como hombre público.

La actitud elevada así a categoría vital es una posición –o mejor, una disposición permanente del espíritu un modo constante que ciertos hombres tienen de relacionarse con su medio, de llevarse o no llevarse con él. Lo que da a la actitud, esa permanencia es, a su vez, un modo constante del ser íntimo de que dimana el carácter. Cuando decimos que un hombre es grande por la actitud estamos diciendo, pues, que lo es también por el carácter; pero subrayamos un modo peculiar que ese carácter tiene de manifestarse, una especie de tensión persistente respecto de sus circunstancias no importa cuáles sean.

Alguna vez habría que escribir sobre la dignidad de la vida como actitud. Pues lo contrario de eso es la vida como improvisación, la vida totalmente arbitraria o aquella otra del oportunista que se va plegando a las coyunturas del medio como se pliegan los gusanos a las anfractuosidades del terreno. Tener una actitud ante las cosas es sostener la personalidad insobornablemente, aunque no es preciso que sea acometedoramente.

Pues claro que hay muchos tipos de actitud, como los hay de carácter. Decir, como solemos, que Fulano de Tal “es un carácter” porque lo tiene recio y entero, es limitar mucho el alcance de la palabra. Un carácter lo era también el Poverello. A veces la actitud no es un estilo agresor sino un decoroso retraimiento, una austera y severa reticencia como en Luz y Caballero, o un susto de vivir y melancólica evasión, como en Julián del Casal.

Pero la de Sanguily sí fue una actitud acometedora y eso a mi ver, es lo que le dio estilo y sentido a su vida. La gente decía que era un irreductible, a pesar de que se le vio transigir algunas veces. ¿Por qué se le describía así? ¿De dónde le venía esa apariencia? ¿A qué peculiar hechura de su espíritu respondía? Convendría que todos contribuyésemos al esfuerzo de aclararlo para entender mejor al hombre y proteger la sustancia mítica que es Sanguily, su ejemplaridad de los angustiados, juicios que a veces se presta el mero dato documental esa cantería de la historia.

Solo son indomables los que pelean, de modo que antes de ser un irreductible era Sanguily un batallador con las palabras, con los gestos, con las decisiones. Pero se pelea siempre contra algo que no place. Antes de peleador era, pues, Sanguily, un inconforme, un crítico.

Ya aquí tocamos algo de lo más entrañable en él, aunque sea también de lo más ostensible y común a todos los aspectos de su personalidad. Sanguily no fue en verdad, para decirlo con términos retóricos, ni lírico ni épico, fue un crítico. Su reacción normal ante todo era una reacción de incontenible disidencia. Parecía costarle siempre mucho trabajo, eso que a los espíritus blandos le es tan fácil: estar de acuerdo.

Me atrevería aun a decir que ese espíritu contradictorio le llevó en más de un momento de su vida pública a sostenerse en desacuerdo consigo mismo, aunque parezca extremar la paradoja.

Pero ¿no habría en Sanguily algo aún más hondo? ¿Por qué es que la inconformidad en él fue tan continua y patente que a veces no se salvaron de ella ni los momentos o los hombres mejores de nuestra historia? No puede pensarse en una falta de

generosidad, pues toda la vida de Sanguily fue un darse a sí mismo, un exponerse. La razón no puede ser sino un profundo absolutismo ideal que, por debajo del crítico, había.

Sí, todo Sanguily, se explica –en lo magnífico y en lo desconcertante–, por una pasión de tan excelsa mira que se le traduce en una incapacidad natural para contentarse por dentro, sino con lo mejor, con lo más genuino, con lo más puro. Enamorado de semejantes valores, puso en la sustentación de ellos un fervor llameante. Pero la realidad nunca llegaba a tanta altura. No ya la realidad colonial, en cuyo seno vivió cubriéndola de fieras invectivas; pero ni siquiera la realidad cubana más grande que tuvo la suerte de vivir.

Fue a la guerra grande, donde Cuba se alzó a nivel épico y aún aquello le pareció chico por dentro; contempló luego la lucha autonomista y rechazó por tímido e insuficiente lo que más tarde ponderaría como noble servicio indirecto; surgió otra vez, la consigna de pelea y le halló a él pesimista y hasta irónico; puso al servicio de la nueva guerra una palabra de fuego, pero a veces, los mismos cubanos que la hacían se chamuscaron en su llamarada, soñó con absolutos nacionales en la Constituyente pero se resistió, por amor a la República, a los absolutos que hubieran puesto en peligro aquel comienzo de soberanía. Amó la República, pero la diputó menguada; adoró a su pueblo, y se le escucharon alguna vez acerca de él cosas implacables.

¿Cómo se entendería un hombre así, a quien no puede superponérsele ni voluble ni falto de generosidad, sino por un implacable sentido de la distancia, a que siempre queda la historia de sus normas ideales? Sanguily unas veces se revelaba contra ese vacío, otras cuando veía que pretendían colmarlo de peligrosas ilusiones, se resolvía contra la simulación, tremente él mismo de angustias.

Ni la realidad ni la historia le daban nunca su medida ideal. Recuerda no poco –por sobre todo lo demás– al fiero aragonés Joaquín Costa, que denunciaba a España como “un pueblo de eunucos”; o, más cerca aún a Unamuno: el inconforme con todos. Eran esos hombres a quienes les “dolía España”. Así también a Sanguily, le dolió Cuba siempre hasta cuando más llena de promesa.

Pero esa conjunción en él de fervor y de sentido crítico, fue también en el orden literario lo que fue; aquel orador incomparable de tipo llameante y volcánico unas veces, otras de filo tajante. Aquel escritor en cuya prosa a la vez precisa y henchida se alternan el calor del entusiasmo y el frío acerado del discernir.

Por eso, en fin, su vida tuvo también aquella mezcla de trinchera y de aristocracia. De entrega y a la vez de sustracción de sí mismo. Supo también vivir su propio absolutismo, siempre libre, austero, pobre, limpio, con sus bigotes enhiestos, sus ojos de frío azul que a veces daban chispas y la cabeza de oro, que al fin se le quedó enteramente blanca.

A los pueblos les hacen falta toda clase de ejemplos. Si Martí encarnó la fe, como el mismo Sanguily dijo en Nueva York, la fe con la sustancia de amor que ella siempre tiene, don Manuel representó en su mismo tiempo la dura crítica; más no para “disolver” como alguna vez le imputaran, sino para exigir empeños aún más altos. Representó un género sublime de intransigencia que también los pueblos necesitan en las etapas primerizas en que todos los convida demasiado a contenerse con el poco más o menos.

¡Gran viejo! ¡Cómo nos estás haciendo falta a los 175 años de tu nacimiento, a los más de cien de la República sobre cuyo nacimiento velaste, un poco de aquella tu indomable, tu irreductible, tu soñadora fiereza!

0 comentarios