Por GUSTAVO PITTALUGA (1955)

Llegado al paroxismo —y más cuando es colectivo— el miedo es la situación más peligrosa del espíritu humano. Escribo este artículo mientras los prohombres de Ginebra se hallan reunidos. No se sabe, todavía, cuales serán los resultados de sus deliberaciones. Pero si corresponden a la magnitud de los motivos, y, en particular a la de éste, el más profundo, del miedo, los beneficios, por transitorios que fueran, serán inmensos.

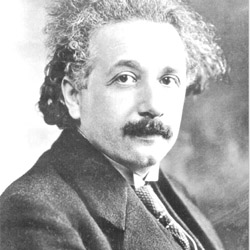

Porque el miedo, confesado o no manifiesto o latente, había alcanzado su paroxismo. El grito patético, solemne y angustioso, lanzado por Bertrand Russell apoyado en la Física, encabezada por Einstein. constituye la más noble de sus expresiones. Más resulta comedida, y harto razonada, si se compara con el alma estremecida de los millones de candidatos a la muerte, y la destrucción, colectiva; en los Estados Unidos, como en Francia, como en Italia, como en Europa entera; en la América, toda, igual que en Asia. El miedo había invadido las almas de todos.

Y el paroxismo del miedo sugiere siempre, más aún, impone, las soluciones violentas. El hombre que tiene miedo es capaz de todo. En trance de miedo se desencadenan las reacciones más dramáticas, adquiriendo, súbitamente, la apariencia de otras tantas soluciones de una situación espiritual insostenible. Entonces es cuando el «com-mon man», el hombre de la calle, el pobre hombre, bueno, mata, o se mata. El límite del miedo, cuando la situación no parece tener salida, no puede hallarse más que en la muerte. Morir, o matar. O las dos cosas.

A esto —por muchos eufemismos que se empleen para no confesarlo claramente— a esto habíamos llegado. Hubo profetas que presintieron el pánico; que vieron llegar el miedo; el miedo de la destrucción total, el terror del nihilismo colectivo. Y, después de todo, la mayor parte de las posturas filosóficas, o pseudofilosóficas, de los cincuenta últimos años, y, en especial, las más recientes, desde Heidegger hasta el existencialismo, son, ya, declaraciones de desesperación rayanas con la situación espiritual del pánico, del miedo inmenso. Pero hay quien, muy poco conocido, por cierto, ha teorizado audazmente sobre la necesidad de la destrucción como terapéutica de la enfermedad mental del género caracterizada por el miedo.

El doctor Wittgenstein, profesor en Cambridge durante unos años, cuya obra se reduce a un solo libro, publicado en 1922. Escrito en alemán, pues Ludwig Wittgenstein era vienés, fue traducido al inglés, y publicado, en 1923. Los comentarios y las exclamaciones admirativas —junto a las irrisorias— comenzaron más tarde. Wittgenstein proclamó la necesidad de renunciar a pensar. Lo proclamó como un método terapéutico para evitar el enloquecimiento del hombre y que su locura le llevase al suicidio universal. Los problemas que agobian a la humanidad —venía a decir— no deben ser resueltos: deben ser disueltos en la renuncia. Renuncia del pensamiento. No se debe pensar.

Eso era, ya, un remedio de la muerte, sugerido por el miedo. Una teoría del pánico universal, conducente a matar el pensamiento en lugar de acogerse al suicidio, al homicidio, o a la exterminación de la especie. Ferrater Mora «ha publicado últimamente («Revista de Occidente», Madrid, 1955) un excelente estudio sobre esa «terapéutica filosófica», de Wittgenstein. No parece que sea posible ir más lejos en la demostración de la existencia del miedo colectivo, y su preparación, y elaboración, año tras año, en el alma multitudinaria, hasta su captura, y descarnada exhibición, por medio de una mente filosófica.

Pero conviene volver a la realidad. Conviene, quiero decir, volver a sentir el latido cordial de los hombres. No es esta coyuntura nuestra, de estos últimos años, la primera en demostrar los límites susceptibles de alcanzar su desesperado empeño.

Alrededor del año mil, durante los primeros cincuenta años del siglo XI, cundió por Europa idéntico pavor, para expresarse en las peores formas de la demencia colectiva.

Esperábase el fin del mundo. Y el miedo se apoderó de todos. La situación provocó en Francia el éxodo en masa, fomentado por el Papa Urbano, de la abigarrada muchedumbre que siguiera a Pedro el Ermitaño en la Primera Cruzada.

Singular consecuencia histórica del pavor universal, las Cruzadas nacieron de eso. Y el Papa Urbano II se atrevió a decirlo.

En el Concilio de Clermont (1095) exclamó: «Serán valientes soldados los que hasta hoy eran bandidos; se batirán legítimamente contra los bárbaros los que combatían a hermanos y parientes; merecerán la recompensa eterna los que antes robaban por los caminos o se alquilaban como mercenarios.»

Por supuesto, de esos millares y millares de desesperados, no sobrevivió ni uno. Los mataron a todos en Constantinopla y en Nicea.

Entre tanto, había invadido a Europa una espantosa epidemia de peste bubónica Y es ese otro fenómeno que llama poderosamente la atención. Los períodos de honda depresión colectiva del espíritu humano, coinciden con la aparición de grandes epidemias. Enfermedades infecciosas antes esporádicas, o limitadas a focos autóctonos más o menos lejanos, asumen, repentinamente, el carácter de pavorosos flagelos de comunidades humanas antes aparentemente indemnes. Sucesivamente, al correr de los siglos, la peste bubónica, el cólera, la fiebre amarilla, el tifus exantemático, la influenza, ahora, la poliomielitis, adquieren excepcional violencia, en difusión e intensidad.

La mortandad aumenta en proporciones inverosímiles. Alrededor del año mil, cuando se creyó en el fin del mundo, la peste hizo estragos en Italia, Alemania, Europa Oriental y Asia. Pero es de creer, por las referencias, que millares y millares de personas perecieron de miedo. Enajenados ante el espectáculo, hombres y mujeres se abrazaban por las calles a los cadáveres, abandonados a la muerte a título de salvación.

Estamos lejos, claro está, de tales aberraciones. Pero no estamos fuera del círculo de reaparición de fenómenos parecidos.

Hace no más de treinta años, el preoriente europeo, desde Polonia hasta Rumania, atormentado por las guerras y revoluciones, fue atacado por una gravísima epidemia, de mortandad muy elevada, de tifus exantemático. Yo mismo asistí al triste espectáculo en Varsovia y Cracovia, en 1924.

El éxodo inconsulto de portadores de virus, la fuga desordenada de grupos enteros de la población, aumentaba, junto al pánico la extensión e intensidad de la epidemia.

Estamos, ahora, lejos de esos fenómenos. La intensidad y difusión de la epidemia de poliomielitis no es comparable con las adquiridas por las de otros virus a las que nos hemos referido. Más, en cambio, el estado depresivo del espíritu público, obediente al miedo de una probable utilización de las bombas termonucleares en una guerra que adoptaba el falaz aspecto de inminente, había llegado a su punto de culminación.

Los dirigentes de la sanidad pública de los Estados Unidos se han percatado de ello, porque, contrariamente a lo que pudiera creerse, existe allí una larga tradición del estudio de la psicología social.

Saben —en todos los números del «American Journal of Public Health» aparecen trabajos, o resúmenes, sobre el problema— cuan extrañas y peligrosas repercusiones puede producir el pánico, el miedo, colectivo, sobre las reacciones de una población expuesta a los brotes epidémicos.

No en vano había nacido allí el estudio de una medicina «psico-somática» en el que se pone de relieve la posibilidad, más aún, la evidencia, de procesos orgánicos morbosos provocados por trastornos del sistema nervioso.

¿Qué más trastorno que el miedo? Acaso la Conferencia de Ginebra aplaque esta psicosis colectiva, dando sosiego a las almas de los hombres perturbados por la amenaza de una guerra atómica.

De lograrse eso, es probable que la increíble contribución de los hombres de ciencia y de los técnicos al avance de nuestros conocimientos acerca de las fuerzas secretas de la naturaleza, se trueque en otro, extraordinario, sobre la autorización pacífica de esas energías.

Más lo primero, es disipar el pánico. De otro modo, no se le podrá, tampoco, pedir al ser humano una ética, una conducta moral.

0 comentarios