POR ÁLVARO ÁLVAREZ, EXCLUSIVO PARA LIBRE

Durante el primer tercio del siglo XIX, el solar donde ahora se encuentra el Capitolio Nacional fue una gran ciénaga-vertedero extramuros, en el que se acumulaban las basuras de La Habana Vieja. Años más tarde, gracias al esfuerzo de la Sociedad Económica de Amigos del País, el terreno fue saneado, permitiendo que entre 1817 y 1831 se instaurara el primer centro de estudios botánicos de la ciudad. En 1831 los terrenos fueron expropiados para construir el ferrocarril (Camino de Hierro) que uniría La Habana con Güines, completado en 1838. La concesión recayó sobre Claudio Martínez de Pinillos, el Conde de Villanueva, presidente del Consejo Directivo del Ferrocarril, en cuyo honor se nombró Estación de Villanueva al paradero construido en donde 90 años después se inauguró el Capitolio.

Este dato es importante ya que la proximidad de la vía ferroviaria fue uno de los hechos que motivaron la corta ejecución de las obras del Capitolio. El otro fue el compromiso adquirido de celebrar la VI Conferencia Panamericana en el Edificio del Capitolio, programada para enero de 1928.

El crecimiento poblacional de Cuba desde el final de la Guerra de la Independencia en 1898 evidenció la necesidad de construir una nueva y moderna estación de ferrocarril. En 1910 los terrenos de la Estación de Villanueva fueron canjeados por los del antiguo Arsenal, comprendidos entre los Almacenes de San José, el Arsenal, ocupado por The Havana Central Railway Co., la línea de costa y la calle de Factoría, trasladando la estación allí.

Al concurso internacional que se convocó en 1911 para la construcción del Capitolio en estos terrenos se presentaron 21 proyectos, 17 de los cuales no cumplían con las bases establecidas. De entre los 4 proyectos seleccionados salió elegido “La República”, obra de los arquitectos cubanos Eugenio Rayneri Sorrentino y Eugenio Rayneri Piedra (padre e hijo).

Los primeros trabajos para la ejecución del Capitolio Nacional quedaron suspendidos en 1913 al ocupar la Presidencia de la República el General Mario García Menocal. Los arquitectos cubanos Mario Romañach y Félix Cabarrocas fueron designados por el Negociado de Construcciones Civiles y Militares para la adaptación de los planos. Cabarrocas, encargado de las plantas y fachadas transformó el proyecto original adicionándole dos hemiciclos, el de la Cámara de Representantes y el del Senado, modificó la cúpula y las bóvedas y transformó también el vestíbulo y las escaleras principales.

En 1925, siendo presidente el General Gerardo Machado y Morales (1925-1933), se ordenó el desalojo de los terrenos del futuro Capitolio (ocupados por ferias y mercados desde la Primera Guerra Mundial) y se planteó el estudio de un nuevo proyecto de Capitolio a Evelio Govantes y Félix Cabarrocas. Partiendo de lo que ya estaba ejecutado, éstos introdujeron nuevas modificaciones que conformarían la base del que ahora es el Capitolio Nacional.

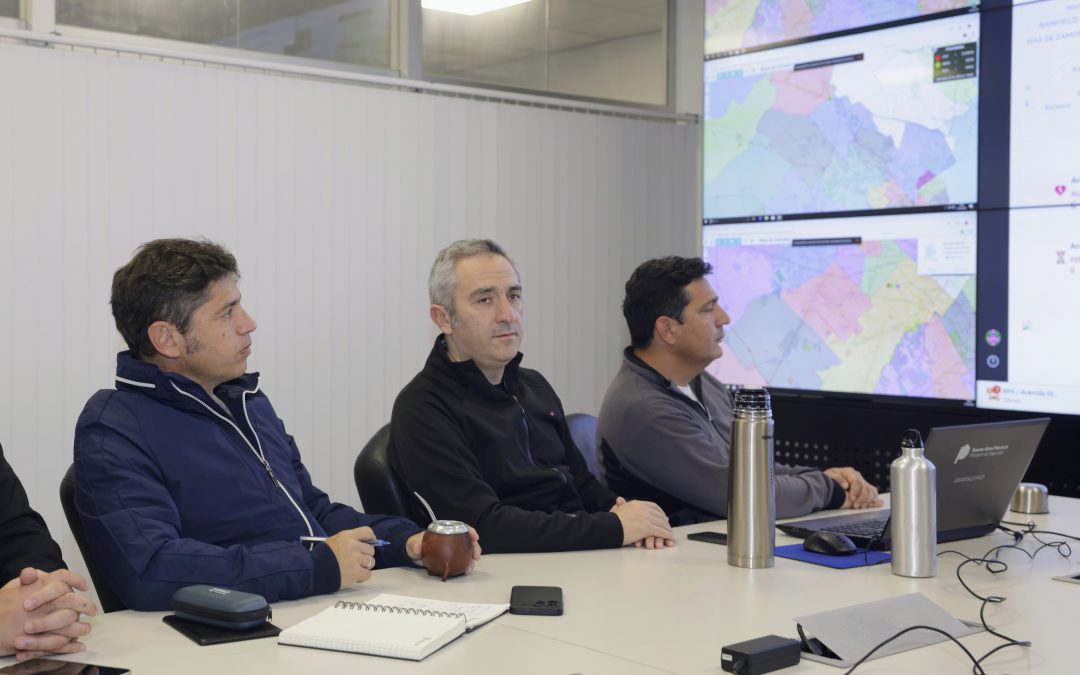

La fecha de entrega estaba condicionada a la VI Conferencia Internacional Americana prevista en el mes de enero de 1928. Siendo consecuentes con ello, el 22 de febrero de 1926 se adjudicaron por subasta las obras a la constructora neoyorquina Purdy & Henderson Company, establecida en La Habana desde principios del siglo XX. Ya antes la compañía se había pronunciado afirmando lo siguiente: “La firma Purdy and Henderson Company se compromete a comenzar la construcción del Capitolio dentro de una semana y a trabajar día y noche si fuere necesario, a fin de entregarlo terminado, decorado y amueblado, listo para ser ocupado, en Diciembre de 1927 de acuerdo con los planos principales ya preparados o terminándolos y modificándolos a medida que las obras se vayan realizando; a hacer y someter a la aprobación del señor Secretario de Obras Públicas los modelos y detalles que se requieran y a utilizar los ingenieros, arquitectos y artistas que sean necesarios, cediendo gratuitamente el uso de toda su planta de fabricación, consistente en mezcladoras de concreto, torres de acero, grúas, bombas, máquinas,

sierras, etc.”

La precaria situación de la vivienda del pobre hizo que el Municipio habanero en 1919 enviara a Europa a los arquitectos Pedro Martínez Inclán (1883-1957) y Alfredo Broderman para estudiar repartos y casas para obreros con el fin de mejorar en lo posible la vida del obrero cubano. A su regreso, entregaron a las autoridades municipales, un informe y copias de las leyes inglesas, italianas y españolas sobre casas baratas y el arquitecto Pedro Martínez Inclán expuso ante la Sociedad Cubana de Ingenieros y en el Club Rotario los procedimientos europeos para resolver la vivienda obrera. Martínez Inclán, en 1925 proyectó los edificios de Ciencias Comerciales, Farmacia y Ciencias de la Universidad de La Habana, además de hacer algunas sugerencias para modificar el Capitolio Nacional.

Atravesaba el país una época de prosperidad y de reconstrucción nacional, cuando el 1° de abril de 1926, se comenzaron las obras del Capitolio y ello, unido al éxito extraordinario de la recaudación obtenida por el impuesto a la gasolina que, además de estabilizar el precio de este producto, acabó con el monopolio irritante de que era objeto, fue la causa que determinó al Gobierno a hacer algo más que un mero Palacio Legislativo, decidiéndolo a perpetuar en un monumento nacional, la grandeza de una patria erigida por el esfuerzo de sus propios hijos. Así se fue ampliando y modificando el proyecto primitivo del Capitolio.

El dinámico secretario de Obras Públicas, Carlos Miguel de Céspedes Ortiz (1881-1955) que era primo de Carlos Manuel de Céspedes (1819-1874), designó a Raúl Otero como Director Artístico, encargado de la confección de los planos generales de la obra y responsable del aspecto estético de ésta y a Eugenio Rayneri Piedra como Director Técnico, encargado de la organización de los trabajos y responsable de la solidez de la construcción y de la economía en

general de los procedimientos.

Por último, se eligieron a los Ingenieros Enrique Merry y José Sabí Carreras, por parte de la constructora neoyorquina. Pero la labor de Raúl Otero fue breve debido a otros requerimientos laborales por parte de la Secretaría de Obras Públicas. Le sustituyó José María Bens Arrarte (que nació en 1893) arquitecto cubano, quien durante la ejecución de la obra introdujo varias modificaciones y realizó estudios de plantas, alzados, alturas y estudios preliminares de la cúpula. Además, ordenó algunas demoliciones ya ejecutadas y se encargó de enlazar las obras ejecutadas con las proyectadas.

Finalmente renunció al cargo por la imposibilidad de terminar las obras en el plazo establecido, los continuos cambios de materiales y costos debido a la gran cantidad de obras ejecutadas sin estar previstas y la gran cantidad de planos sin finalizar. Su puesto fue asumido por Eugenio Rayneri Piedra en una importante reestructuración dirigida por el secretario Céspedes para estar en condiciones de cumplir los plazos, establecidos por el Departamento de Obras Públicas.

Se establecieron tres estrategias para ganar tiempo. La primera fue ralentizar la marcha de los trabajos para poder dibujar los planos de ejecución que a largo plazo podrían garantizar la resolución de los problemas que se fueran encontrando y así evitar nuevos retrasos. Rayneri y su equipo de dibujantes desarrollaron en un corto espacio de tiempo las soluciones para los problemas pendientes y la finalización del proyecto arquitectónico, afrontando los estudios definitivos de elementos tan significativos como los Hemiciclos del Senado y la Cámara que aún se encontraban en estado de boceto. Se dibujaron los planos de carpinterías, revestimientos y decoración que fueron utilizados por las distintas empresas decoradoras. Se contrató además a la oficina neoyorkina de Purdy & Henderson para el diseño, cálculo de la estructura y cimentación de la cúpula a partir de unos planos generales bastante indefinidos.

A pesar de los esfuerzos, el plazo de entrega se retrasó finalmente hasta el 20 de mayo de 1928 para lo cual el secretario informaba de la necesidad de adquirir más equipos para el corte de cantería, de ordenar la construcción de una torre de acero para la construcción de la cúpula, de contar con libertad para contratar firmas solventes y responsables y fondos suficientes en todo momento. En estas condiciones se puso en marcha la segunda estrategia que consistió en invertir una importante cantidad de dinero para equiparar la velocidad de la obra con los nuevos planos. Se construyeron las estructuras de acero de las cubiertas del Hemiciclo del Senado y la Cámara y varios techos y cubiertas que se encontraban aún sin ejecutar. De este modo, a excepción de la cúpula, el edificio quedaba listo para la decoración y para los revestimientos de acabado.

La tercera estrategia derivada de las anteriores fue solapar los distintos oficios y fases de la obra. Así, se ejecutaron al mismo tiempo aparejos de ladrillo y estructuras de hormigón y acero. Algunas de las empresas de decoración colaboraron en el diseño haciendo sus propias creaciones. Fue el caso de la firma inglesa Waring and Guillow Ltd. que se encargó de diseñar, a partir de los planos y detalles definitivos, las salas de Conferencias, los despachos de los presidentes del Senado y la Cámara y Comités Parlamentarios. A su vez Waring and Guillow Ltd. subcontrató muchos trabajos a empresas y artesanos locales, siempre bajo la supervisión de Eugenio Rayneri y Purdy and Henderson Co. Los trabajos para la colocación del mármol se le encargaron a la firma italiana Fratelli Remuzzi y la alemana Vereinigte Fichterlgebirge-Granit Syenit u Mamorwerke A.G.

A comienzos de 1928 trabajaban bajo la organización de Purdy and Henderson Co. más de 40 subcontratistas con su propio personal.

La cimentación supuso un importante contratiempo para el desarrollo de las obras en los plazos establecidos. El primer inconveniente era las condiciones del propio solar con un terreno colmatado de escombros. El segundo era el desconocimiento del valor de la resistencia del terreno para los nuevos cálculos. El tercer y más importante era la existencia de cimientos ya ejecutados según el anterior proyecto, cuyos trazados no coincidían con la nueva estructura o si coincidían eran difícilmente adaptables para soportar las nuevas cargas.

Las dos primeras dificultades se solventaron excavando hasta una profundidad mayor para encontrar el terreno firme (en los casos más críticos hasta 7 metros) teniendo que achicar el agua procedente de filtraciones y del drenaje natural del terreno con sifones de vapor. Como base para los cálculos se estimó que la resistencia del terreno era de 3 toneladas por pie cuadrado, teniendo como referencia las edificaciones vecinas que Purdy and Henderson había realizado: El Hotel Plaza, el Centro Asturiano, el Centro Gallego, el Hotel Inglaterra y el Diario de la Marina.

En cuanto al tercer inconveniente se comprobó que parte de los macizos de hormigón ejecutados para la cimentación previa no podía destruirse con la grúa excavadora, por lo que se decidió aprovecharlos para no retrasar las obras.

En la parte exterior del edificio, se utilizaron zapatas corridas bajo los muros de carga y bajo los pilares de hormigón de la parte central de la fachada. En el centro de los hemiciclos se emplearon zapatas aisladas y encepados bajo los pilares intermedios y pilotes de madera de jiquí en los asientos de la cúpula.

Terminada la cimentación y habiendo superado las dificultades que ésta había generado, los contratistas enviaron una comunicación al secretario de Obras Públicas informando de los retrasos por los contratiempos y los desembolsos extraordinarios originados. Su intención era poner en cuestión la finalización de la obra en las fechas pactadas y pedir la

correspondiente prórroga. Céspedes no accedió a la demanda y les informó de las responsabilidades en las que incurrirían.

Se emplearon materiales pétreos y revestimientos convencionales y materiales novedosos y poco explorados como el hormigón armado, el hormigón reforzado y el acero. Si bien los materiales tradicionales ofrecían las garantías de durabilidad que la experiencia arrojaba, los nuevos materiales y sistemas dibujaban un panorama con serias dudas sobre la idoneidad en un ambiente salino y húmedo, con fuertes temporales.

La piedra se empleó en los muros de carga y columnas. El muro de la planta baja constituye un basamento sobre el que se asienta el edificio en toda su longitud, únicamente interrumpido por la escalinata principal, de granito.

El resto de los soportes del edificio son en su mayoría de hormigón armado, excepto en la zona de la cúpula, que son de acero estructural. Los forjados se resolvieron con losas de hormigón armado que apoyan sobre vigas de acero revestidas de hormigón.

Por la complejidad espacial del edificio y de su decoración, se optó por emplear vigas de diseño específico, en vez de piezas normalizadas. Por ejemplo, en el Salón de los Pasos Perdidos se emplearon grandes vigas de acero sobre pilares de hormigón, que no hubieran resistido los esfuerzos cortantes transmitidos por éstas si no se hubieran reducido los empujes laterales al máximo al ser de alma llena.

La fabricación de cada una de las vigas fue compleja, ya que para conseguir la geometría curva debían unirse distintas piezas de angulares y perfiles, taladradas independientemente y armadas después en conjunto. Estas vigas prefabricadas se colocaron

mediante una grúa que redujo los tiempos de colocación facilitando el proceso.

Dado el tamaño del edificio y su complejidad se recurrió a una gran variedad de soluciones constructivas. Las cúpulas, las escaleras de honor y las galerías de la Cámara de la planta principal se ejecutaron con bóvedas catalanas.

El Hemiciclo de la Cámara está

construido sobre un muro circular exterior de hormigón armado y pilares intermedios del mismo material. La cubierta de la cámara está sustentada por 18 columnas, compuestas por fustes de piedra de Capellanías pulidas y capiteles de bronce fundido, colocadas en forma semicircular y muros de ladrillo reforzados con pilares de hormigón anexos al estrado presidencial.

El diseño y cálculo de la Cúpula lo hicieron N. A. Richards y H. V. Spurr, ingenieros de la constructora, en el tiempo récord de una semana para la cimentación y un mes para la estructura.

La cúpula del Capitolio tiene una estructura de acero para aligerar su peso teniendo en cuenta la poca resistencia del terreno y la presencia de arcillas expansivas bajo la cimentación.

El desarrollo estructural de la cúpula se realizó con una estructura doble formada por una subestructura interna con pilares, vigas y cerchas de acero debidamente arriostrados para resistir los vientos tropicales y una exterior que consiste en una cáscara de hormigón revestido.

Desde los inicios de la obra y durante todo su desarrollo, la construcción del Capitolio estuvo sometida a continuos desafíos técnicos, que conminaban a los técnicos a adecuar soluciones para aligerar pesos y reducir tiempos.

Aunque los cargos y labores de supervisión de obra y documentación recayeron casi siempre en cargos de la Secretaría de Obras Públicas y en personal delegado por ellos, la influencia de la empresa Purdy and Henderson Co. fue notable. Se encargó de la finalización o modificación de planos durante el transcurso de la obra y su labor fue esencial en los momentos más críticos, como por ejemplo el cálculo de la cimentación y estructura de la cúpula y las alternativas presentadas para aligerar secciones que en los planos aparecían como macizos de hormigón. Para ello se recurrió a profesionales calificados de la empresa ubicados en sus oficinas de Nueva York a pesar de que el 90% de sus efectivos eran cubanos.

Aunque la dirección de los trabajos estuviese en Cuba, el hecho de que la constructora fuese extranjera reportó innumerables ventajas a su desarrollo como la agilidad de organización y comunicación desde sus oficinas neoyor-kinas para el pedido y gestión de materiales a cualquier parte del mundo. La maquinaria de construcción y equipos de obra más modernos del momento fueron importados por la empresa para poder solucionar las magnitudes de la obra, así como cumplir con los objetivos de fechas y plazos.

Por otra parte, la obra se puede enmarcar dentro del quehacer internacional de la época debido al gran número de participantes e influencias llegadas de Europa como la asunción de la dirección artística por José María Bens Arrarte que estudió en la Escuela de Bellas Artes de París, adaptando ejemplos de proyectos franceses a las necesidades del edificio, la incorporación de artistas franceses e italianos para el diseño de diversos ornamentos o la contratación de la firma inglesa de decoración de interiores Waring and Gillow que aportó a los trabajos su tecnología y organización. Otro ejemplo fue la contratación de los trabajos en mármol a las firmas Fratelli Remuzzi de Italia y Vereinigte Fichterlgebirge-Granit Syenit o Marmorwerke, A.G. de Alemania.

Su ejecución respondió de alguna forma a su momento histórico y cultural, se trataba de una obra proyectada con una metodología constructiva decimonónica clásica (mediante el uso estructural de muros de piedra y ladrillo, bóvedas, columnas de piedra, etc.) en la que se introdujeron algunas mejoras tecnológicas del momento (como los muros y losas de hormigón armado, los pilares, vigas y cerchas de acero) lo que aportó al conjunto un carácter mixto. Además, se usó tanto material local (piedra de canteras de la Isla y madera de jiquí para pilotes) con tecnología avanzada (aire comprimido para trabajo y labra de piedra) como soluciones importadas de Estados Unidos.

El acero se introdujo fundamentalmente para aligerar secciones. La solución de las uniones de acero con el resto de obra gruesa se hizo coherentemente con la distribución de cargas, para el correcto funcionamiento estructural de todo el conjunto como fue el caso del diseño de apoyo de cerchas para evitar empujes laterales en la cubierta del Salón de Pasos Perdidos.

Como ha quedado de manifiesto, la conjunción de factores como la organización de operarios y recepción de materiales en la ejecución, el empleo de tecnología importada, el personal calificado y las empresas extranjeras permitieron llevar a buen término uno de los edificios más emblemáticos de la capital cubana de grandes dimensiones en un tiempo relativamente muy corto y cubriendo la calidad en los detalles que su representatividad requería.

Tampoco sorprende que para construir los intrincados detalles del edificio se necesitaran 5,000 trabajadores en total.

El arquitecto, urbanista y paisajista francés Jean Claude Nicolas Forestier, quien había realizado importantes trabajos anteriores en España, Marruecos y Portugal. Además de sus realizaciones en La Habana, entre 1925 y 1929, intervino en compañía de sus colaboradores más cercanos, Louis Heitzler y Théodore Leveau, para aportar sus experiencias y sugerencias en el enriquecimiento del proyecto del Capitolio y en particular a todo lo

referente a los parques y jardines del entorno, que servían de marco paisajístico para el conjunto.

Muchos de ellos inspirado en los estudios de Pedro Martínez Inclán, quien lo invitó a venir a La Habana.

Era el edificio más alto de La Habana, con una altura de 92 metros, una vez terminado, hasta que fue superado por el edificio FOCSA en 1956 que aún hoy sigue siendo el más alto de La Habana.

El Capitolio alberga la tercera estatua interior más grande del mundo.

El Salón de los Pasos Perdidos, este imponente salón se encuentra en el interior del Capitolio.

Tiene un tamaño impresionante: 120 metros de largo por 14.50 m de ancho y una altura de 19.50 m, a través de él se accede a los Hemiciclos, salones y galerías de la parte posterior del edificio.

Dentro del Salón de los Pasos Perdidos se alza orgullosa la Estatua de La República de 17,6 metros de altura. Esta ornamentada estatua de mujer de bronce está cubierta de pies a cabeza con pan de oro y pesa 30 toneladas, es un espectáculo digno de contemplar. Su tamaño sólo es superado por la estatua de Abraham Lincoln en Washington y la estatua de Buda en Nara en Japón.

Se necesitaron 3 años y 50 días, para que El Capitolio fuera inaugurado el 20 de mayo de 1929, por el presidente Gerardo Machado.

Situado en el centro de la capital, entre las calles Prado, Dragones, Industria y San José.

El motivo central del Capitolio era albergar las sedes del Congreso: la Cámara de Representantes y el Senado de la República, además de señalar el kilómetro 0 de la Carretera Central.

Según los expertos, resulta imposible asignarle una autoría exclusiva, pues fue estructurándose y variando en sucesivos estudios y en un minucioso trabajo de diseño. Se inspira en el Panteón de París, San Pedro de Roma y el Capitolio de los Estados Unidos. Como particularidad y reflejo del espíritu competitivo de los locales, es un poco más alto y abundante en detalles que su similar estadounidense, quizás haciendo alusión a una frase popular que dice: “El cubano, si no se queda corto, se pasa.”

El terreno total que ocupa el Capitolio es de 43,418 m², de los cuales 13,484 m² corresponden al edificio o inmueble, 26,391m² a los parques y jardines y 3,543 m² a la ampliación de las calles del entorno.

Hay tres elementos que destacan de inmediato en el Capitolio: la Cúpula, la Escalinata con sus dos estatuas y la sólida mole que constituye el todo. Presenta una fachada de estilo neoclásico, con un pórtico de 12 columnas jónicas. Hasta ella asciende una gran escalinata de granito compuesta por 55 peldaños, interrumpidos por tres descansos intermedios. En total, ocupa un espacio de 36 metros de ancho por 28 de largo.

El edificio tiene una longitud exterior de 207.44 metros. Su costo total, incluyendo todo el objeto interior fue de $16,640,743. Lo que representó $229.95 por m². Aunque el Edificio en sí se pudo calcular en $180.00 por m².

El conjunto está coronado por una enorme cúpula de 32 metros de diámetro, recubierta de planchas de oro de 22 quilates. Se erige 91.73 metros sobre el nivel del mar y 62 sobre la gran rotonda interior que divide, en dos secciones gemelas con bóveda de cañón, al Salón de los Pasos Perdidos, obra cumbre de la decoración en Cuba.

La cúpula finaliza en una linterna con 10 columnas y exactamente debajo de ella, una estrella de mármoles acogía antaño al diamante indicativo del kilómetro cero de la célebre Carretera Central.

Si monumental es el Edificio en sí mismo, magnífica es también su cuidada ambientación general, presente en cada detalle. Resaltan los acabados de herrería, fundición, ebanistería y tallado, las lámparas, cortinas, tapices, lucernarios y vitrales, trabajos en una riquísima variedad de mármoles de canteras nacionales y extranjeras; así como el gran número de obras de las artes plásticas, las tallas de paneles escultóricos y bajorrelieves en piedra y mármol, evidentes en las fachadas, en los interiores y las monumentales puertas de entrada, que representan diversos pasajes de la historia de Cuba.

Lo primero que llama la atención de visitantes y estudiosos, es la calidad y diversidad de las Estatuas del Capitolio. En formas disímiles, a la vista o escondidas, todas son singulares, únicas y confieren al magno palacio un valor excepcional.

A ambos lados de la escalinata hay dos grandes obras del escultor italiano Angelo Zanelli (1879-1942), una es una figura femenina que representa “La virtud tutelar del pueblo” y en el otro lado “El progreso en la actividad humana”, representada por dos hombres. Se puede decir que representan el Trabajo y la Virtud.

Moldeadas en bronce, responden al estilo neoclásico, tienen una altura de 6.70 metros y un peso de 15 toneladas.

Escoltan el pórtico que, a su vez, cobija tres gigantescas puertas de bronce, de 7 metros de alto. En ellas se exhiben 30 recuadros representativos de momentos de la historia de Cuba, desde los aborígenes y la llegada de Cristóbal Colón hasta la inauguración del Capitolio, en 1929.

Ya dentro se accede a la Rotonda Central, desde donde se extienden, a cada lado, dos espacios de 120 metros de largo, que conforman el Gran Salón de los Pasos Perdidos. Además, se alza la colosal Estatua de la República.

En el ala Norte del Salón de los Pasos Perdidos están los Salones: Baire, cuya función original fue la de área de conferencia y protocolo; Bolívar, donde tuvo su sede el antiguo Despacho del presidente de la Cámara; Jimaguayú, que exhibe los bocetos de las esculturas de Zanelli; y el Yara, el cual muestra una colección de vajillas y cubertería originales del Capitolio. También, el Hemiciclo de la Cámara de Representantes.

En el ala Sur del Salón de los Pasos Perdidos están los Salones: Guáimaro, dedicado para acoger a la Mayoría del Senado Republicano; Duaba, era uno de los dos salones destinados a los Comités Parlamentarios, específicamente servía de Sala a la Minoría del Senado durante la República. Bautizado en homenaje al lugar de desembarco del general Antonio Maceo; Peralejo, servía como Sala de la Secretaría del Senado; Baraguá, zona de trabajo para las secretarías de la Cámara de Representantes. Además, el Hemiciclo sede del Senado.

Asimismo, en el núcleo central de esta planta se encuentran el salón Martí, la sala de los diplomáticos, uno de los mejor decorados del edificio y adornado con un gran busto del Apóstol, y la Biblioteca del Congreso.

Otro de los espacios es la Cripta del Mambí Desconocido, una sala en forma de bóveda que honra a quienes cayeron en las primeras gestas independentistas. En el centro del mausoleo, una llama eterna está alineada con el diamante del Salón de los Pasos Perdidos y la cima de la cúpula del Capitolio.

Sin embargo, en el interior y bajo la cúpula es donde nos espera la enorme sorpresa, “La Estatua de la República”, también obra del propio Angelo Zanelli, con sus 17.54 metros de alto y sus 49 toneladas (30 la estatua, 3 el escudo, 1 la lanza, 15 la base), recibe e impresiona al visitante. Ajustada sobre una base de antiguo ónix egipcio, la soberbia figura de una mujer vestida con túnica griega, portando escudo, lanza y casco, es la tercera más grande emplazada bajo techo en el mundo. Fundida en bronce y recubierta con una lámina de oro de 22 quilates, se halla en un enorme nicho junto a la rotonda central.

Para esta pieza principal que simbolizaría a la República de Cuba, Zanelli debía servirse de mujeres típicas del país y recordar a Palas Atenea, diosa griega de la sabiduría.

Encontró su fuente de inspiración en el rostro de facciones bien definidas de Elena de Cárdenas Echarte (1895-1928) esposa de su amigo y coterráneo Stefano Calcavecchia, cuyo hogar estaba en la calle F #306 entre 13 y 15 en El Vedado.

Posteriormente completaría la figura con el cuerpo de Lily Válty, una preciosa mulata criolla de mediana edad, senos prominentes y abundantes caderas.

Como emblema de libertad en su cabeza reposa un gorro frigio, su brazo derecho levantado, lejos de empuñar, sostiene con delicadeza una lanza con aire victorioso, en contraposición con su mano izquierda que descansa sobre el Escudo de Cuba.

En su interior, la estatua tiene unos poderosos tensores que la sostienen y un túnel que comienza en un salón cercano posibilita el acceso a esta zona.

Se destacan en la cúpula los escudos de las antiguas seis provincias de Cuba, y desde este emblemático sitio del Capitolio se puede acceder a las puertas que conducen a los salones y galerías.

Este salón de los Pasos Perdidos fue concebido para la realización de las grandes recepciones que ofrecerían las dos Cámaras en que estaba dividido el poder legislativo. Es de destacar los 32 monumentales candelabros de bronce fundidos en Francia, los 25 bancos de mármol realizados en Italia y las puertas de acceso con sus herrajes de bronce.

En los jardines, rematando la magia escultural de sus tesoros, se esconde una de las estatuas más controvertidas entre cuantas existen en La Habana. “El Ángel Rebelde” o “El Ángel Caído”, del siciliano Salvatore Buemi (1860-1916), una de las siete en todo el mundo que representa a un Lucifer de pie, con el puño en alto y según algunos, simboliza la discordia o la controversia. A través de los años, muchas son las anécdotas de rechazo que acumula esta imagen artística que se la regaló a su compatriota Orestes Ferrara en 1910 quien la tuvo en su casa de San Miguel y Ronda hasta que en 1932 Ferrara la donó al Capitolio.

0 comentarios