De la Redacción de Libre y Fuentes Anexas

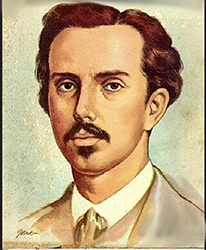

El 11 de mayo de 1873, en una acción de sorpresa, fue derribado de una bala en la sien derecha el Mayor General Ignacio Agramonte. El 12 fue expuesto su cadáver en el Hospital de San Juan de Dios e incinerado con leña y petróleo por orden del gobernador hispano Ampudia. A los 32 años, en plena juventud, pasó a la inmortalidad.

Se dice que el Brigadier Valeriano Weyler y Nicolau —quien más tarde fuera Capitán General de la Isla— entonces al frente de los destinos de Puerto Príncipe, juró vengar los descalabros sufridos días antes por su ejército en el fuerte de Molina y Cocal del Olimpo, donde lamentaron 46 muertos a machetazos. Para garantizar el éxito de la operación, Weyler envió una columna fortísima y bien dotada, al frente de la cual comisionó al teniente coronel José Rodríguez de León.

El escenario del combate era un potrero, muy conocido por los mambises, de aproximadamente 33.526 caballerías y forma de cuadrilátero, con dimensiones diferentes en sus lados, norte 2,550 m, sur 2,320 m, oeste 1,570 m y este 2,200 m. La holgura de su extensión explica muchas de las incógnitas del combate.

Además, estaba sembrado de hierbas de guinea que se levantaban bien tupidas por más de dos metros. Estas cubrían a un hombre a caballo e imposibilitaban divisar la infantería, elemento que, unido a los muchos arroyos que dificultaban el paso de la caballería, conspiraba también contra las tropas mambisas.

Agramonte, que conocía desde el día anterior la cercanía, composición aproximada –mil hombres de las tres armas– e intenciones del enemigo, tuvo la posibilidad de eludir el encuentro, pero aceptó el reto y concibió el combate. A tal efecto, dispondría de alrededor de 400 hombres de la infantería –con solo diez tiros por hombre– de Las Villas y Camagüey, que colocó en los límites sur y oeste del potrero formando una L, además de la compañía del capitán Serafín Sánchez cubriendo la retirada –700 u 800 metros– al este. La caballería

camagüeyana reforzada por la escolta y el Estado Mayor, unos 160 hombres, aguardaría desplegada al otro lado de un arroyo, algo separada del monte que por el este es el límite del potrero.

El enemigo debía venir desde el norte y Agramonte envió al comandante Andrés Piedra, al frente de un piquete de caballería villareña a provocar su fuerza montada, regular o guerrillera, y atraerla hasta el suroeste del potrero donde la infantería cubana le abriría fuego, desconcertando y diezmando a los jinetes hispanos. Entonces la caballería mambisa, encabezada por Henry Reeve, los cargaría por el flanco izquierdo y retaguardia liquidándola prácticamente antes de que llegara la infantería española. Quedaría así armada la trampa: el clásico martillo mambí.

El Mayor no se proponía, ni podía proponérselo, aniquilar completamente la columna española –no tenía fuerzas para ello– sino sólo a toda o a una parte sustancial de su caballería. Como es propio de las acciones irregulares, dejaría a sus enemigos dueños del campo, pero maltrechos e incapaces de perseguirlo.

Todo dependía de que la caballería enemiga, separada de la infantería como había ocurrido en otros combates, penetrara en la trampa al fondo del potrero; si no ocurría así, la inflexible ley del número entraría a funcionar y pondría el combate a favor de los españoles.

Precisamente, eso fue lo que ocurrió. El teniente coronel José Rodríguez de León, al mando de la columna española, procedió con extrema cautela y, ante las provocaciones de los hombres de Piedra, retuvo la caballería y colocó fuerzas de infantería en la vanguardia de la marcha.

Al llegar al extremo norte del potrero organizó la infantería en dos columnas para introducirse en el potrero por dos direcciones. Retuvo en sus manos la caballería y la artillería, fuerzas suficientes para influir en el lugar del combate donde fuese necesario. Esto frustraba el plan de Agramonte.

Por su parte, desde muy temprano El Mayor había comenzado a organizar la acción, planteando misiones a los jefes de unidades, situándolas en el terreno según su idea, supervisando cada detalle, siguiendo «por medio de los exploradores que con paciencia mandaba, los movimientos del enemigo». Lo acompañaban, por lo menos, los hermanos Rafael y Baldomero Rodríguez Agüero –coronel y jefe del estado mayor el primero y teniente coronel el segundo–, su ordenanza Diego Borrero (Dieguito), el sargento Lorenzo Varona y su asistente Ramón Agüero.

Agramonte, antes de partir de la caballería en dirección al suroeste del potrero y conociendo la preocupación que embargaba a sus subordinados por su arrojo, les dijo que ese día él no pelearía.

Téngase en cuenta que el día anterior habría podido eludir el combate, pues con su caballería era inalcanzable para los infantes españoles, y no lo hizo; además, dirigió una arenga a sus tropas en la que se comprometió a que por su parte «(…) haría cuanto le fuera posible por poner en gran aprieto al enemigo».

Después de recorrer la línea mambisa de este a oeste y en dirección norte hasta donde estaban las fuerzas de Las Villas, dando «(…) sus últimas disposiciones a los Jefes de Cuerpo, deteniéndose al frente de cada Batallón e inquiriendo hasta los más mínimos detalles sobre la colocación y orden de las fuerzas (…) «

Según investigadores, el combate —se prolongó por casi una hora— tuvo varias etapas no exentas de contratiempos para la parte cubana, que se encontraba dividida, y en gran medida incomunicada.

Llegado el momento, Agramonte envió la orden de retirada, pero esta se sabría tarde. A última hora, se adelantó al puñado de jinetes que le acompañaban, y fue cuando un grupo de tiradores, camuflados entre la hierba alta, le dispararon a corta distancia, de frente y desde abajo, impacto que lo derribó de su caballo Ballestilla.

“Un proyectil lo alcanzó en la sien derecha, le salió por la parte superior del parietal izquierdo y le causó la muerte instantáneamente”, según el examen forense, que permitió elaborar un acta de reconocimiento médico.

Sus subordinados, creyéndolo inmortal, se resistían a creerlo. La noticia sumergió a todos en un profundo dolor y desconcierto: “Todo parece indicar que sumidos en el más profundo estupor, ni Henry Reeve ni Serafín Sánchez ni ningún otro jefe cubano atinó a disponer nada por confirmarla ni por intentar rescatar de inmediato el cuerpo del héroe camagüeyano”.

Cuando ya el enemigo había partido, el capitán Serafín Sánchez, con un grupo de hombres, recorrió durante tres horas el sitio, casi “a sabiendas” de que la búsqueda sería infructuosa. Se toparon con el cuerpo del teniente Jacobo Díaz de Villegas, ayudante de El Mayor, y se apresuraron a darle sepultura. Lo que no intuyeron fue que a solo 300 metros yacía el cuerpo de su jefe.

Ya avanzada la tarde, Rodríguez de León fue enterado de que un soldado de la tropa había ocupado a un sujeto varios documentos y prendas que identificaban a Agramonte, y que el detenido confesó haber robado de un cadáver. El español mandó traer enseguida el cuerpo.

Además del tiro mortal —así consta en el acta—, se encontraron dos heridas de arma blanca en la parte anterior y media del cuello, y en el segmento superior del hueso coronal, proferidas, seguramente, por aquel bárbaro que ultrajó y despojó de sus pertenencias al héroe sin vida.

En la mañana del día 12 llegó a Puerto Príncipe el cuerpo, donde “fue paseado por algunas de sus calles en medio de la algazara de los voluntarios y exhibido al público en una esquina del corredor de entrada del hospital de San Juan de Dios”.

Sobre las cuatro de la tarde las autoridades de la ciudad, temerosas de una revuelta por la connotación del mártir, condujeron en la más absoluta discreción el cadáver hacia el Cementerio General de Puerto Príncipe, donde procedieron a la cremación, empleando dos carretas de leña mojada con petróleo.

La posición del mando español y la prensa integrista ante la catástrofe no nos sorprende. La mayoría de los partes de guerra que emitió la corona durante las dos contiendas, se caracterizaron por la distorsión que, ex profeso, hacían los altos oficiales de todo lo relativo a las acciones.

Algunos hombres de prestigio censuraron la actitud última del Bayardo:

Ramón Roa, quien fuera ayudante y secretario particular de Agramonte, se refirió al destino de los generales cubanos como “misterioso”, pues a su entender, “¡Casi todos cayeron en acciones que han sido poco más que escaramuzas!”. Resulta paradójico que quien eso escribió, fuera entonces de los pocos sobrevivientes de aquel día.

Desde Cayo Hueso, Estados Unidos, su compañero de armas Serafín Sánchez se refirió a la “…inesperada y hasta imprudente muerte de Agramonte, (quien) no debió dejarse llevar de su impetuoso brío de guerrero y entrar en la acción de Jimaguayú como un simple soldado de fila, puesto que su carácter de Primer Jefe le ordenaba militarmente lo contrario de lo que desgraciadamente hizo”.

De igual forma Manuel Sanguily, cuando se conmemoraba el primer aniversario, expresó: “…una muerte trágica y oscura, entre la angustia y la zozobra, olvidados del mundo y abandonados vergonzosamente por sus mismos hermanos…”.

El General Bartolomé Masó achaca el desenlace fatal a “…su voluntad y capricho, separado de sus bravos, solo pues, erguido en su caballo…”; como si aquella hubiera sido la única vez en que él se

abalanzara sobre sus contrarios en primera fila, y por esa razón le estaba “garantizada” la descarga que acabó con su vida.

Quizás fue la audacia, o la imprudencia, o el impetuoso brío de guerrero lo que condujo a El Mayor a su encuentro con la muerte el 11 de mayo de 1873.

Para los cubanos Ignacio Agramonte será siempre ejemplo de vergüenza, arrojo y dignidad. José Martí, que no lo conoció físicamente, supo de su valor y expresó: “Pero vino la guerra, domó de la primera embestida la soberbia natural, y se le vio por la fuerza del cuerpo, la exaltación de la virtud. Era como si por donde los hombres tienen corazón tuviera él estrella. Su luz era así, como la que dan los astros, y al recordarlo, suelen sus amigos hablar de él con unción, como se habla en las noches claras, y como si llevasen descubierta la cabeza.”

0 comentarios