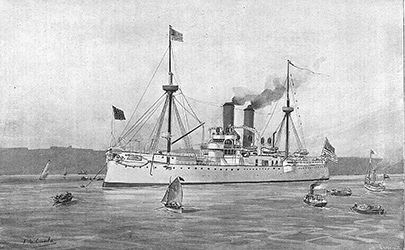

Este 15 de febrero, se cumplieron 127 años del estallido que hundió en la bahía de La Habana al acorazado norteamericano “U. SS. Maine”, pero durante todo ese tiempo ha perdurado el misterio del verdadero origen de la catástrofe. La revelación que se hace en este artículo, aparecido en la revista americana “Argosy”, pudiera responder a la pregunta que por tanto tiempo se han estado haciendo los historiadores.

Por A. A. y M. D. HOEHLING —Traducción de Ramón Cotta Jr.— (1957)

Era el día 15 febrero de 1898. Hacía tres semanas que el “U. SS. Maine” estaba anclado en la bahía de La Habana. Poco antes de las nueve y media de la noche, los cambiantes vientos alisios comenzaron a soplar desde el noroeste. El semaforista Gustav Dressler que montaba guardia en el puente, observó que el acorazado giraba en torno a su boya de anclaje y pensó que tal cosa era algo extraña. En realidad, este hecho insignificante acentuó el ambiente de presagios y suposiciones que envolvían al buque desde el mismo instante de su arribo.

Las deprimentes noches cubanas de fines del siglo pasado ya eran algo familiar para la tripulación del barco, que observó esta característica en el mismo día en que el “Maine”, que tenía tres años de construido, pasara próximo al Castillo del Morro, intercambiara cañonazos de saludo y recogiera al piloto español que lo condujo hasta la boya de anclaje número cinco. El crucero auxiliar español “Alfonso XII”, de dos mástiles, estaba atado a la boya número cuatro, a unos 420 pies de distancia en dirección oeste, y el buque de entrenamiento de bandera alemana, el “Gneisenau”, en la boya número tres, a unos 700 pies escasos del lugar donde estaba el “Maine”. Los 318 pies de eslora del acorazado norteamericano podrían causar dificultades en caso de que alguno de los otros dos barcos girara también en torno a sus amarres.

Todas las embarcaciones estaban bajo el dominio de los cañones de La Cabaña, situada a menos de 1.200 yardas del “Maine”, en el perímetro septentrional del puerto. La Estación Naval española yacía al noroeste, a 600 yardas de distancia y otras instalaciones militares menores rodeaban al barco norteamericano.

El “Maine”, de 6682 toneladas, era un formidable buque de guerra, en comparación con los existentes el siglo pasado. Su artillería dominaba a todo el litoral. Su batería principal de cañones de cuatro y diez pulgadas constituía un recordatorio para los rebeldes cubanos y sus gobernantes españoles, de que la vida y hacienda de los ciudadanos norteamericanos residentes en la Isla, tenían que ser respetadas.

En realidad, el “Maine” era una verdadera exposición flotante de arquitectura naval moderna y antigua, que hubiera deleitado a cualquier coleccionista de misceláneas. Como en principio fue diseñado para llevar velamen, se deslizó del Astillero Naval de Brooklyn, con la proa demasiado hundida. Quinientas toneladas de hierro almacenadas a la carrera en la popa y una falsa línea de flotación que le fue pintada en el casco apresuradamente consiguieron disimular parcialmente ese defecto de construcción. Sin embargo, sus 57 pies de manga le proporcionaban una fea apariencia aplastada y ancha, que la brillante blancura de su casco y su triple cubierta no lograban desvirtuar del todo.

Bajo cubierta, los camarotes de los oficiales eran espaciosos, pero presentaban el aspecto de una sala de la época victoriana, rellena de mobiliario diverso. La tripulación dormía en aposentos despojados de todo adorno, donde se colgaban las hamacas. El “Maine” poseía iluminación eléctrica y teléfonos. Estas innovaciones habían sido anunciadas un año antes en Cayo Hueso, mediante un anuncio lumínico tendido entre sus chimeneas gemelas.

La nave se balanceaba enormemente cuando navegaba por mar abierto. En 1897 lanzó a tres marineros por la borda, de los cuales sopló a la altura del cabo Hatteras, sucedió durante una galerna que sopló a la altura del cabo Hattera.

Poseía dos hélices movidas por sendas calderas de carbón y lograba alcanzar una velocidad de 13 nudos. Su calado, de 22 pies, hacía que su quilla permaneciese a ocho pies sobre el fondo fangoso del puerto de La Habana. Las mareas subían y bajaban seis pulgadas en cada nivel.

El “Maine” al que su tripulación dio el mote de “Jonah”, había sido traído a La Habana a petición del cónsul de los Estados Unidos, general Fitzhugh Lee, un veterano de la Guerra de Secesión. El corpulento ex-general confederado tenía el convencimiento de que los mambises estaban decididos a cumplir a toda costa su promesa de “¡Independencia o muerte!” y opinaba que seguirían peleando, rechazando la autonomía.

El presidente McKinley no pudo enviar a su preocupado cónsul un oficial de la Marina mejor indicado que el capitán Charles Dwight Sigsbee. El delgado y bigotudo comandante del “Maine” gozaba del aprecio de sus tripulantes, quienes apoyaban con entusiasmo sus procedimientos navales y las medidas de seguridad adoptadas cuando la nave llegó a La Habana.

El cónsul Lee, ahora un poco menos preocupado, brindó al capitán Sigsbee y a varios de sus oficiales un almuerzo y posó junto a ellos para una fotografía que les tomaron en la escalinata del Havana Yacht Club.

Cuando paseaba en medio del gentío en compañía del cónsul Lee y dos oficiales, el capitán Sigsbee sintió que le colocaban un trozo de papel en la mano. Decía así:

“¡Viva España con honra!” y el escrito continuaba, denunciando a “los puercos yankis que se entrometen en nuestros asuntos… enviando un barco de guerra de su podrido escuadrón.”

Ya habían tenido lugar anteriormente otras manifestaciones hostiles por parte de los cubanos rebeldes, al igual que de los españoles. Mientras que éstos consideraban la presencia del “Maine” como una intromisión norteamericana en los problemas internos de la colonia, los cubanos estimaban que los Estados Unidos manifestaban de esa forma su apoyo al régimen.

No obstante, Sigsbee —hombre paciente y optimista— abrigaba la esperanza de que pronto habrían de desaparecer las dificultades. Además, no existía evidencia de peligro real e inminente contra las propiedades y vidas norteamericanas que el “Maine” tenía la misión de proteger.

En aquel atardecer de febrero, Sigsbee se paseó por el puente de mando, y comentó con el teniente comandante Richard Wainwright, que amenazaba lluvia. Luego se retiró a su camarote.

Su perro mascota, “Peggie”, dormía en un rincón cuando Sigsbee tomó asiento ante la sólida mesa redonda que había en el centro del espacioso aposento. Iba a escribirle una carta a su esposa, pidiéndole excusas, pues unas horas antes había encontrado en el bolsillo de una chaqueta que rara vez usaba, una carta que ella le había dado un año antes para que la echara al correo.

En el comedor de la tripulación situado a proa, el sirviente de Sigsbee, James Pinckney, entretenía los marineros tocando una pequeña guitarra. Alonzo Willis, el grumete, que por regla general era individuo conversador y sociable, no quiso quedarse a escuchar el improvisado concierto, decidiendo pasear un rato por la cubierta antes de montar la guardia que le habían encomendado.

Willis percibió un cambio en la dirección del viento cuando caminaba hacia el lugar donde debería cumplir su deber, a popa, bajo plataforma de un cañón de seis pulgadas. Pensó que nunca había notado anteriormente que el “Maine” adoptara la posición que tenía ahora, durante las tres semanas de estancia en La Habana.

Algo más atrajo su atención el trasatlántico de la Ward Line, “City of Washington”, penetraba silenciosamente en el puerto, y en ese momento pasaba frente a Casa Blanca. A bordo se celebraba una animada fiesta y solamente dos pasajeros permanecían en cubierta. Eran los compradores de tabaco Aigmond Rothschild, de Detroit y Louis Wertheimer de Nueva York —Vamos a popa para mirar el “Maine”—sugirió Rothschild mientras el “City of Washington” se dirigía al sitio donde debería anclar. Y luego añadió jocosamente— estamos bien protegidos por los cañones de Estados Unidos.

Bajo aquellos mismos cañones Gus Dressler, el alto y flemático semaforista, oriundo del Bronx, fumaba un cigarrillo junto a los tripulantes que vigilaban. Había abandonado el puente para anunciar la cercanía del trasatlántico al oficial de cubierta, John J. Blandón.

En aquellos momentos observaba cómo el buque recién llegado tomaba amarre en la boya. El calmudo ferry de Regla pasaba entonces cerca del “Alfonso XII”, junto al transporte naval “Legizpi” (que había ocupado el lugar del “Gneisenau” en la boya número tres), dejaba atrás al “City of Washington” y, finalmente, después de navegar muy cerca del “Maine” tomaba en dirección al Muelle de Luz, a sólo 500 yardas de la nave norteamericana.

Fue entonces cuando se oyó un acorde familiar en la quietud de la noche. El corneta terminó de tocar a queda. Las luces se apagaron en tres o cuatro camarotes de los oficiales. Se abrieron los ojos de buey y varios haces de luz cayeron sobre las oscuras aguas.

Dressler pensó que quizá el “Maine” estaba demasiado iluminado, teniendo en cuenta la situación reinante, pero enseguida desechó esta idea y razonó que, evidentemente, las luces evitarían la aproximación, sin ser visto, de cualquiera que tuviese intenciones aviesas. Un total de sesenta hombres montaba guardia. Algunos se tendían de vez en cuando en sus hamacas mientras sus compañeros vigilaban.

Dressler escuchó las carcajadas procedentes del “City of Washington” y luego perdió el conocimiento repentinamente.

Cuando volvió en sí, se sintió como si lo hubiesen anestesiado momentáneamente. ¡Algo lo había depositado sobre la malla colocada encima de la plataforma de los cañones!

Posteriormente declararía lo siguiente:

“El agua me llegaba a los tobillos. Otro tripulante estaba cerca de mí. ¡No vi ni escuché nada!”

Para Alonzo Willis, la transición resultó igualmente rápida: “Sencillamente me sentí lanzado al aire… luego caía al mar. La gente gritaba y todo estaba iluminado. Tuve que esquivar los escombros que caían a mi alrededor.”

Willis era un formidable nadador y no tuvo dificultades en llegar a la costa.

El teniente Blandón, el oficial de cubierta que estaba cerca de Willis en la popa del “Maine” tenía una idea un poco más precisa de lo ocurrido: “Primero escuché un rugido apagado y a continuación, un estampido muy fuerte.” De algún modo logró mantenerse en pie mientras sus compañeros eran lanzados al agua o rodaban por la cubierta.

El capitán Sigsbee estaba a punto de introducir en un sobre la carta escrita a su esposa, cuando se apagaron las luces. Su camarote se estremeció con violencia. Sigsbee cayó al suelo. Escuchó los gritos de los tripulantes presa del pánico y tuvo necesidad de varios minutos para reponerse. Pensó primero en utilizar el teléfono, pero enseguida comprendió que los circuitos eléctricos habían quedado destruidos. Entonces salió del camarote por una puerta de emergencia. No obstante, esta actitud no le pareció la más apropiada para un capitán de acorazado, por lo que regresó y salió por la puerta principal, avanzando en la oscuridad. A los pocos pasos encontró al guardiamarina William Anthony.

— ¡Señor, el “Maine” ha sido volado! —le comunicó Anthony.

Ambos se apresuraron a salir a cubierta, pues el buque ya comenzaba a escorar.

Sigsbee relató lo siguiente: “Me alejé del castillo de proa unos cuantos pasos y vi frente a mí una gran masa oscura tenuemente visible, más alta que yo. A la izquierda había un objeto alargado a mi derecha, otro. Eran las chimeneas, que habían sido arrancadas de cuajo por la explosión, pero en aquel momento no pude identificarlas. Apenas se veía a unos cuantos pasos. Aparentemente, Anthony y yo éramos los únicos sobre la desordenada cubierta.”

Inmediatamente se abrieron paso hacia la popa, donde Wainwright y otros hombres —muy pocos– permanecían sobrecogidos.

Sigsbee continuó su relato: “El silencio de a bordo era anonadante; todavía desconocíamos el número de muertes… También reinaba el silencio en torno al buque, aunque un potente murmullo brotaba del litoral. En esos momentos estalló un incendio en la masa de escombros y todo el buque quedó iluminado…”

En el comedor de los oficiales, el teniente George F. M. Holman trataba de comprender lo que había sucedido: “Creí que habíamos sido torpedeados o tocados por una mina… Fue como una detonación submarina; o quizá, dos sacudidas consecutivas.

Holman no tardó en reaccionar. Conminando a los demás oficiales a que lo siguieran, se dirigió a cubierta. Uno de sus compañeros era el teniente Friend W. Jenkins.

Mientras tanto, a bordo del “City of Washington”, Rothschild y Wertheimer procedían a tomar asiento en las sillas de extensión de popa. Los toques del corneta se habían silenciado cuando del “Maine” brotó un intenso relámpago, seguido de un estampido “parecido al de un cañonazo”.

— ¡Mira el “Maine”! —gritó Wertheimer.

El acorazado había sido levantado en peso; luego cayó pesadamente. Se escuchó otra fuerte explosión y varios surtidores de llama brotaron de su interior, expulsando humo denso y negro… La proa casi había desaparecido.

El relámpago fue tan brillante que Rothschild pudo ver la hora en su reloj: Eran las 9:40 de la noche.

El comerciante de tabaco observó que el aire “parecía estar saturado de objetos voladores”. Mientras observaba espantado el alucinante espectáculo, “un gran bloque de concreto”, cayó como un aerolito, abriendo un profundo agujero en la cubierta, a pocos pasos del lugar donde ambos hombres se encontraban.

Y escucharon gritos procedentes de las entrañas del buque incendiado. Muchos tripulantes habían quedado aprisionados bajo cubierta.

También hubo incredulidad y asombro a bordo del “Alfonso XII”. Inmediatamente se bajaron los botes salvavidas. En el “City of Washington” se adoptó igual medida.

El cónsul Lee comenzó a actuar inmediatamente cuando por la ventana de su despacho vio “la gran columna de fuego” que brotaba del interior del “Maine”. Tomando un coche se dirigió a las oficinas del gobernador, general Ramón Blanco…

En las redes que cubrían a los cañones emplazados en la mitad del acorazado. Dressler miró en dirección al puesto de señales. ¡Había desaparecido! Sintió un dolor profundo en la rodilla izquierda cuando trató de mover la pierna no pudo. La espalda le ardía terriblemente.

Por su parte, mientras nadaba para salvar la vida. Willis escuchó un lamento procedente del barco… “Comprendí —dijo— que la mayoría de mis compañeros había quedado atrapada bajo cubierta… No había medio de llegar hasta ellos.”

Pinckney y los que habían estado escuchando su improvisado relato, perecieron, pues el comedor donde estaban yacía sobre los polvorines de proa.

— ¡Sitúe una guardia en torno al barco e inunde la Santa Bárbara de proa! —ordenó Sigsbee a Wainwright.

El oficial ejecutivo solo pudo responderle que la proa del buque ya no existía y que los polvorines mencionados habían estallado, o ya estaban completamente anegados por el agua salada.

Gradualmente Sigsbee fue comprendiendo la magnitud de la tragedia. Casi toda la tripulación había quedado atrapada bajo cubierta, mientras dormía. Y, evidentemente, su dormitorio precisamente había recibido con mayor violencia el impacto del estallido.

Los botes salvavidas del “Alfonso XII” y “City of Washington” se acercaban velozmente.

— ¡Bajen las balleneras para recoger sobrevivientes! —fue la siguiente orden de Sigsbee.

Solamente quedaban intactos la lancha del capitán y un bote. La embarcación de vapor que había conducido a tierra a cuatro oficiales regresaba al acorazado en el momento de la explosión y se había volcado, aunque sus tripulantes se salvaron nadando.

Todas las demás embarcaciones pequeñas habían sido reducidas a astillas.

Las llamas lamían los restos de la proa del “Maine”. Se producían explosiones intermitentes cuando el fuego alcanzaba los pequeños depósitos de armas diseminados por el buque.

Wainwright y otros dos oficiales decidieron tratar de combatir el incendio, pero tuvieron que desistir ante la imposibilidad de lograrlo. Sin embargo, Wainwright encontró a Dressler. Cerca de este había otros dos hombres heridos. Un bote del “Alfonso XII” se aproximó en ese instante y los tres pudieron ser salvados.

Mientras tanto, Holman iba ganando poco a poco la batalla para llegar a cubierta. El buque se escoraba tanto, que se le dificultaba caminar. Cuando llegó a la escotilla, el agua le lamió los tobillos. Dos oficiales pudieron salvarse casi al mismo tiempo que él, pero del inundado salón comedor de la oficialidad, brotó un grito de angustia… Jenkins el joven teniente nativo de Pittsburgh, había quedado atrapado y ya era demasiado tarde para salvarlo.

Sigsbee temía que el polvorín central, que contenía varias toneladas de explosivos, pudiera estallar de un momento a otro. Y el que creía que la explosión había tenido lugar en el polvorín situado a proa.

Cuando el agua comenzó a barrer la cubierta de popa, Sigsbee ordenó a Wainwright que abandonase el buque. Después él hizo lo mismo, abordando la lancha. El “Maine” estaba irremisiblemente perdido.

La flotilla de lanchas de rescate crecía por momentos. A los botes salvavidas se habían unido embarcaciones de todos tipos. Preocupados por la seguridad de sus ocupantes. Sigsbee les ordenó que se alejasen del “Maine”.

La flotilla comenzó a dispersarse, alejándose con los que se habían salvado. Aunque Sigsbee creyó haber sido el último en abandonar el buque, un miembro de la dotación se apropió de esa prorrogativa del capitán. “Tom”, el gato de a bordo, fue encontrado a la mañana siguiente, sano y salvo en la parte del acorazado que sobresalía del agua.

El “Alfonso XII” y el “City of Washington” se convirtieron en buques-hospitales, Desde la cubierta del trasatlántico el capitán Sigsbee vio cómo continuaban sucediéndose las explosiones en las entrañas del navío.

Luego, con el auxilio del cónsul Lee, preparó un cable dirigido al Secretario de la Marina, John D. Long. Decía así: “El “Maine” fue volado a las 9:40 PM de esta noche, en la Bahía de La Habana quedando completamente destruido. Muchos heridos y sin lugar a dudas, numerosos muertos. Los heridos y los demás están a bordo de un buque de guerra español y de un vapor de pasajeros. Envíen naves auxiliares desde Cayo Hueso. Hemos perdido todas nuestras pertenencias. La opinión pública deberá ser restringida hasta el próximo aviso. Creo que todos los oficiales se salvaron, aunque todavía no se han presentado los tenientes Jenkins y Merritt. Muchos funcionarios españoles, incluso el general Blanco, han expresado sus condolencias. Firmado, Sigsbee.”

Willis y Dressler estaban entre los ochenta y ocho tripulantes salvados. Pero junto con el “Maine”, 266 vidas quedaron sepultadas en el mar.

En los Estados Unidos, ni la prensa ni la ciudadanía escucharon el consejo de Sigsbee. La opinión pública, incapaz de ser “restringida”, comenzó a “recordar” al “Maine” con emociones cada vez más inflamados de pasión. No se escucharon las opiniones de los oficiales que declararon que la destrucción del buque había sido producto de un accidente.

La nación esperaba impaciente los resultados de la investigación que hacía una junta de expertos, traída a La Habana en el barco auxiliar “Mangrove”. Las pesquisas duraron tres semanas. El 27 de marzo, la junta investigadora reportó lo siguiente al Congreso norteamericano:

“La pérdida del “Maine” no se debió en modo alguno a la negligencia o al error de sus oficiales o tripulantes. El buque fue destruido por una mina submarina que provocó la explosión parcial de dos o más polvorines situados a proa… La junta no ha podido obtener pruebas que fijen la responsabilidad de persona alguna por la destrucción del acorazado”.

Y el 25 de abril, el Congreso de los Estados Unidos declaraba la guerra a España.

Fue una guerra muy corta pero muy productiva. Hablando sin escrúpulos, puede decirse que fue beneficiosa para los Estados Unidos y aunque valió la pena. Un armisticio terminó las hostilidades el 12 de agosto de aquel mismo año. Al precio de 290 soldados norteamericanos muertos en combate –apenas una cifra algo mayor que las muertes habidas en el “Maine” – los Estados Unidos ganaron dos imperios; uno en el Pacífico otro en el Caribe.

Pasó el tiempo, pero el “Maine” no fue olvidado. Para seguridad de la navegación, más que por saber con certeza lo que había provocado la explosión, los ingenieros del Ejército norteamericano extrajeron sus restos en 1911.

Delante del compartimiento 41 situado casi a la mitad del barco, todo estaba retorcido grotescamente, formando un montón de chatarra. La segunda junta investigadora confirmó los hallazgos de la primera, con una observación adicional en el sentido de que la explosión debía de haber ocurrido un poco más a la popa de lo que los buzos de 1898 habían estimado, la forma de V invertida que mostraban algunas planchas del casco provocó especulaciones.

Las características de los restos eran tales que, basándose en la evidencia física de los mismos, era posible preparar y defender con éxito cualquier teoría que se ajustara a la conveniencia de las partes interesadas.

Con bastante precipitación, el “Maine”, con la cubierta atestada de flores fue remolcado hasta aguas profundas donde lo hundieron definitivamente. Y así el mar cubrió el secreto que por tanto tiempo ha interesado a los historiadores. Inevitablemente, el misterio de su hundimiento perdura en nuestros días. ¿Qué le ocurrió en realidad al “U.SS. Maine”?

Hay una pregunta que, de acuerdo con los archivos, jamás fue hecha en el momento de las investigaciones, y es esta: si el “Maine” fue hundido por una mina, ¿cómo pudo hacerse tal cosa?, ¿Con qué equipos? Y ¿por quién?

Nunca se aclaró el hecho de las dieciséis toneladas de pólvora almacenadas en las Santabárbaras de proa A-14 y A–18, causaron la explosión principal. Los depósitos de carbón, bidones de pintura y las propias calderas, contribuyeron, indudablemente, a incrementar la fuerza explosiva.

Pero ¿qué cosa inició esa reacción en cadena?… ¿Una mina?… ¿Un torpedo?

No sería indispensable el empleo de alguna de esas dos armas para producir una explosión, si tuviésemos ahora las mismas circunstancias de aquella época. La llamada pólvora carmelita, almacenada en el “Maine”, era mucho más peligrosa por su combustibilidad que la pólvora negra.

Esa pólvora carmelita podía incendiarse espontáneamente si recibía una sacudida fuerte. Los depósitos de carbón pueden arder a cierta temperatura crítica –como la de los trópicos– y a esto se le llama combustión espontánea. En realidad, hubo un testigo que aseguró que la carbonería A-16 había permanecido cerrada por espacio de varios meses. Además, los ingenieros del “Maine” informaron que el sistema de alarma contra incendios no funcionaba.

También podían estallar las calderas. Pero se estimó que no había suficiente presión de vapor para provocar una explosión. El sistema de conductores eléctricos, que en aquella época era rudimentario, podía haber causado algún corto circuito, aunque por otra parte también es cierto que los alambres de aquel entonces tenían un aislamiento sorprendentemente bueno, según se comprueba en las muestras que hoy se guardan.

La historia, de haber sido consultada, habría demostrado que infinidad de accidentes podían hacer zozobrar a los buques de antaño. En 1885, por ejemplo, el U. SS. Mississippi” fue destruido en Gibraltar al estallar sus polvorines. Antes que eso, el “U.SS. Atlanta” sucumbió a causa de una explosión ocurrida en su carbonera y el barco británico “H. M. S. Dolerel”, en 1887, corrió la misma suerte en el Estrecho de Magallanes, por lo que, según se cree, fue un incendio en sus polvorines.

Hubo otros hechos similares con anterioridad, ninguno de los cuales fue estimado motivo suficiente para un rompimiento de hostilidades.

Los navíos se hundieron o estallaron en muchas ocasiones por la falta de cuidado de los fumadores. En la tarde del hundimiento del “Maine”, algunos tripulantes habían estado pintando las carboneras adyacentes al polvorín de proa. Y esto puede ser un detalle muy significativo.

Muchas de esas posibilidades señaladas más arriba, fueron manifestadas por los españoles, que realizaron una investigación por su cuenta.

En los círculos norteamericanos se discutieron las posibilidades de minas submarinas o torpedos, como causales de la explosión. Y se discutía sentado esa falsa premisa como cierta y en ninguna oportunidad ningún funcionario explicó el motivo y la técnica utilizada para volar al “Maine” con una mina o un torpedo.

La teoría del torpedo debe ser descartada. Los torpedos primitivos eran impulsados por aire comprimido y su precisión para dar en el blanco era totalmente ridícula. Ninguno hubiera podido avanzar por las aguas de la bahía sin ser advertido inmediatamente por la triple guardia que había en el “Maine”. Esos torpedos navegaban saltando sobre el agua, como lo hacen los delfines. Si la Estación Naval española hubiese disparado un torpedo en esas condiciones, lo mismo hubiera hundido al “Maine” que al “Alfonso XII”. Y este buque español no tenía tubos lanzatorpedos.

Las minas por contacto eran rudimentarias. Después del armisticio, la Armada norteamericana extrajo varias del puerto de La Habana. Esos artefactos estropeaban las hélices y las redes. Eran tan defectuosas que su capacidad detonadora estaba reducida a cero prácticamente. De todos modos, si hubiera habido alguna mina en del lecho de la bahía, con toda probabilidad se habría hundido en el fango o hubiera estallado poco después de la llegada del “Maine”, durante las maniobras de atraque.

Por otra parte, la altura de esa mina tendría que haber sido de ocho pies, para que pudiera tropezar contra la quilla del acorazado.

Teóricamente en 1888 ya se habían inventado minas que podían ser estalladas desde tierra por medios eléctricos, pero tal cosa hubiera requerido una larga y tediosa preparación en el caso del “Maine”. En el aglomerado puerto habanero hubiera sido totalmente imposible colocar una mina debajo del acorazado norteamericano sin que los que eso intentasen fuesen vistos.

Además, han transcurrido muchos años y no ha sucedido que alguien, en su lecho de muerte, haya confesado haber volado al “Maine”. Tampoco nadie se ha vanagloriado de la hazaña que tal cosa implica.

Muchos de los marinos supervivientes alteraron posteriormente sus primeras declaraciones acerca de la naturaleza y el sonido del estallido. El propio Sigsbee se unió a ellos, al igual que el capellán John Chidwick, el maquinista Morris y el cirujano Lucien Henneberger, que admitieron que “solo hubo una inmensa explosión”.

Aparte de todos esos aspectos del problema, ¿quién iba a tener interés en destruir el Maine? Los españoles no, por supuesto; no iban a arriesgar con esa acción los restos de su imperio que prácticamente era indefendible.

¿Los revolucionarios cubanos?… pudiera ser, con el objeto de culpar a los españoles de haber cometido sabotaje, e impulsar a los Estados Unidos a desempeñar el papel de libertador.

Lo cierto es que, desde el punto de vista histórico, Estados Unidos había estado contemplando durante años la posibilidad de apoderarse de la Perla de las Antillas. El presidente Thomas Jefferson llegó a decir que la anexión de la isla sería beneficiosa para su país. Al llegar el siglo diecinueve, los Estados Unidos no ocultaban sus intenciones. El senador Cabot Lodge declaró lo siguiente: “Nuestras inversiones en la isla son muy grandes”.

La guerra independentista que barría a Cuba de un extremo a otro arrebataba obreros de las plantaciones y destruía propiedades haciendo imposible para cualquier nación establecer nuevos negocios. El general Valeriano Weyler, designado por la Reina Regenta de España, María Cristina, para que estableciera el orden y la paz, logró todo lo contrario con la aplicación de inhumanas represiones.

Finalmente, el presidente McKinley comenzó a tantear en Madrid por medios diplomáticos, para que se buscase un arreglo pacífico en la importante isla. Don Ramón Blanco, que ofreció dar a Cuba un gobierno propio dentro de ciertos límites, reemplazó a Weyler.

Pero las atrocidades continuaron a pesar de que se rumoraba la posibilidad de pacificar el país. Los revolucionarios cubanos declararon que solo aceptarían la independencia total y proporcionaban al pueblo norteamericano un panorama de horrores indescriptibles en el cual España siempre desempeñaba el papel de villana.

¡Recuerden al Maine! ¡Abajo España!, se convirtió en un grito revanchista, como en su oportunidad lo fueron el del Concord Bridge o el de Álamo, aun antes de que el maltrecho barco pudiera asentarse completamente en el cieno de la bahía.

Y por último, es trágico el hecho de que la Guerra Hispanoamericana comenzase porque un acorazado norteamericano denominado “U.SS. Maine” sufriera la desgracia de hundirse accidentalmente aquella noche del 15 de febrero de 1898.

0 comentarios