Por Emeterio S. Santovenia (1948)

Lo más negro de la esclavitud no era el negro. —

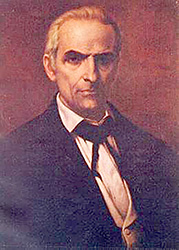

Como uno de los grandes cubanos a través de las edades ingresó José de la Luz y Caballero en la Historia. Lo exaltaron su sabiduría y su virtud. Su magisterio, actividad descollante en su vida, tendió no menos a crear caracteres que a difundir enseñanzas. Sus contemporáneos lo tuvieron por maestro cabal y mentor inefable. Lo mejor de su cerebro y su corazón estuvo dedicado a elevar el nivel moral e intelectual de sus compatriotas.

Luz nació y vivió en una sociedad cuyas posibilidades económicas en no escasa medida se hacían descansar en la subsistencia de la esclavitud de las razas de color. El trabajo servil de esta parte de la población cubana se consideraba por la dominante clase española, y aun por muchos criollos pudientes, como elemento necesario de toda necesidad para que la Isla no cayese en la ruina. Eran muchos los que sostenían que sin las labores forzadas de la gente de origen africano era imposible cultivar caña y fabricar azúcar. Esta situación prevalecía en las Antillas hispánicas en los momentos en que estalló la guerra civil en los Estados Unidos, poco más de un mes después de asumir Lincoln la presidencia de la república.

Una frase de Luz tradujo sus conclusiones sobre la cuestión de la servidumbre de las razas de color en Cuba. Él dijo: “En la cuestión de los negros lo menos negro es el negro”. Lo que pudo parecer un mero juego de palabras distaba mucho de serlo. En este aforismo el eminente educador se refirió a las torpezas e iniquidades de lesa humanidad que había en la explotación del trabajo de unos hombres—no más que cosas en el derecho colonial—por otros hombres. Más negra que la piel del negro esclavo era en Cuba la conciencia de toda persona que lo expoliaba sin tregua ni caridad.

Respaldo de la letra y el espíritu de aquel aforismo era la conducta de su autor. Luz afirma que la introducción de negros en Cuba era el pecado original de los blancos de la colonia, y consideró justo que la sociedad fuese solidaria o mancomunada en una deuda en que ningún miembro de ella estaba exento de complicidad. Así y todo, a él no alcanzó esta responsabilidad. Heredó esclavos, y le fue dado consignar en sus disposiciones de última voluntad que había procedido de modo que no formase parte de su cuota materna lo que pudiera haberle correspondido por valor de tales siervos, porque siempre había repugnado a sus principios apropiarse del trabajo ajeno.

La epopeya de un siglo. —

La guerra que ensangrentaba a los Estados Unidos desde abril de 1861 se llamó civil en consideración a que se desarrollaba entre dos secciones del país. En el fondo, tenida en cuenta la índole de la fundamental de sus causas, era una guerra social. En ella entraba el viejo pleito sobre la esclavitud de los negros. La gente previsora, de adentro y de afuera, sabía que su desenlace llevaría aparejadas graves determinaciones acerca del trabajo servil.

Porque tenía tanto de social como de civil, o más de social que de civil, la guerra entre el Norte y el Sur apasionó de manera inusitada a las distintas clases de la población cubana. A los dueños de esclavos, porque veían en peligro esta porción de sus patrimonios. A los criollos de ideas liberales y abolicionistas, porque avizoraban circunstancias propicias a sus aspiraciones. A la gente de color, porque casi al alcance de sus ojos se desenvolvían acontecimientos en que estaba envuelta la suerte de su raza.

El primer período de la guerra civil de los Estados Unidos coincidió con aquel en que Luz se iba reponiendo de una extrema enfermedad. Su cuerpo había caído casi en la invalidez. Su mente había sufrido la ausencia de la razón. En la lenta convalecencia la atención del sabio fue atraída por el conflicto bélico de la república vecina. Uno de sus fieles discípulos y auxiliares en el plantel de educación por él dirigido, Luis Felipe Mantilla, le oyó decir: “Cuando se desenvaina la espada en guerra civil, la libertad corre gran riesgo”. El paciente forjador de caracteres, habitante de un país en el que la libertad sólo era conocida por el anhelo de conquistarla, suspiraba bajo la presunción de que fuese eclipsada en una nación donde mucho había avanzado en lo político. Se discutía entonces su extensión en lo social, y él temía que la fuerza de las armas menoscabase el señorío de los derechos.

El profesor Mantilla ponía excepcional cuidado en escuchar la palabra de su mentor. A veces llevaba la conversación por los caminos de sus preferencias. Así, de nuevo se habló de la contienda entre el legítimo gobierno de la Unión, presidido por Abraham Lincoln, y el improvisado gobierno de la Confederación, encabezado por Jefferson Davis. José de la Luz y Caballero sentenció: “Esta guerra será la gran epopeya del siglo”. La cláusula fue brevísima. Pero con más palabras no hubiese sido posible hacer una afirmación más rotunda. Al juicio de la Historia, con su autoridad inapelable, quedaba remitida la rectificación o la ratificación del aserto según el cual la lucha armada que tenía por teatro a los Estados Unidos sería la máxima hazaña de la décimanona de las centurias cristianas.

Un pronóstico. —

¿Por qué Luz presumió que la conflagración de los Estados Unidos alcanzaría el rango de epopeya de todo un siglo? A tamaña conclusión no pudieron llevarlo las conjeturas cerca de un conflicto civil. En cambio, debieron de infundírsela las consideraciones suscitadas por una guerra social. Luz pronosticó que de la lucha entre el Norte y el Sur saldría la extinción de la esclavitud en la Unión. Y esta conquista adquiriría el valor de uno de los acontecimientos magnos de la Historia.

Luis Felipe Mantilla, que había oído de labios de Luz profundas sentencias en relación con la guerra que ardía en los Estados Unidos, recibió otro privilegio: el muy conmovedor de ser testigo de los postreros instantes terrenos del venerado maestro. En un apunte trazado junto al lecho del agonizante con destino a Manuel Sanguily, su parigual en la devoción a Luz, Mantilla expresó: “¡Cuántos pobres negros revolverán mañana a sus baúles buscando algunos trapos negros para asistir al entierro de Don Pepe!”. Esto no pudo ser escrito sino con total conocimiento de la existencia de una absoluta compenetración entre el excelso cubano que abandonaba el mundo y aquellos paisanos suyos, humildes y virtuosos, que sacarían sus más severas vestimentas para concurrir a los funerales del varón justo.

La muerte de aquel que se había adelantado a adjudicar a la guerra civil y social de los Estados Unidos la categoría de grande epopeya de su siglo provocó inmensa congoja en el seno de su pueblo. El acabamiento de José de la Luz y Caballero, ocurrido el 22 de junio de 1862, dejó en llamas a la Unión y en angustia a quien había asumido con sereno valor la tarea de salvar de la destrucción la obra política de los padres de su patria.

El dolor de Cuba y el dolor de Lincoln tenían causas muy disimiles. Sin embargo, en la entraña de todo aquello se agitaba un sentimiento henchido de piedad: el sentimiento que giraba en torno al destino histórico de una raza que era víctima de la abyección.

La revolución de Lincoln. —

José Martí, el hombre en quien más influyeron de consuno José de la Luz y Caballero y Abraham Lincoln, habló de la guerra de éste para señalar su diferencia de la de George Washington.

Martí dijo: “La independencia en los Estados Unidos vino cuando Washington; y la revolución cuando Lincoln”. Esta doble definición elevó la calificación de la contienda en que Lincoln intervino. Según Martí, aquello no fue una guerra: aquello fue una revolución.

Una revolución dentro de una nación ya organizada tenía que desembocar en mucho más que en resultados políticos. Indudablemente, los buscaba la de Lincoln, puesto que empeño fundamental suyo era el de mantener la Unión. Pero tan importantes como los resultados políticos debían ser los sociales.

Al encadenamiento de los sucesos de la guerra estaba reservado a producir el saneamiento moral de la obra de los fundadores de la República. La Declaración de Independencia estaría sólo acatada y cumplida en parte mientras hubiese hombres sometidos al trabajo servil en un pueblo jurídicamente constituido bajo el dogma de que todos sus hijos salían libres de las manos del Creador.

Estrecha correlación hubo entre la presunción de Luz según la cual la guerra de los Estados Unidos sería la grande epopeya del siglo XIX y el posterior concepto de Martí llamándola revolución de Lincoln. En realidad de verdad, una revolución como la conducida por el reformador de ojos tristes adquiría los contornos de una hazaña inmarcesible.

José de la Luz y Caballero, fuente de inspiraciones transcendentes, iluminó un vasto e intrincado campo histórico cuando previó que la revolución de Lincoln constituiría una de las epopeyas famosas a lo largo de todos los tiempos. Nunca hombre alguno había sido empujado por su destino a afrontar el de toda una raza, sometida a la esclavitud en el seno de una república democrática. Tal era la situación de Lincoln en el momento en que Luz dejó escuchar su sabia sentencia, conservada por Luis Felipe Mantilla como una de las finas piezas del tesoro moral del tierno forjador de varones vigorosos y libres.

0 comentarios