LUIS ROLANDO CABRERA (1950)

La Habana ofrecía un aspecto verdaderamente desolador. Durante días se había estado produciendo un éxodo de la población que abandonaba temerosa sus casas y pertenencias buscando alejarse del radio de acción de las armas enemigas. Llegó a tal grado el pánico que fue preciso que el gobierno interviniera prohibiendo la salida de los que eran útiles para la defensa. Por las empedradas calles corrían volantes y quitrines y alguna que otra cerrada caleza, ocupadas estas últimas preferentemente por monjas de clausura que salían también del monástico recinto en busca de refugio más seguro.

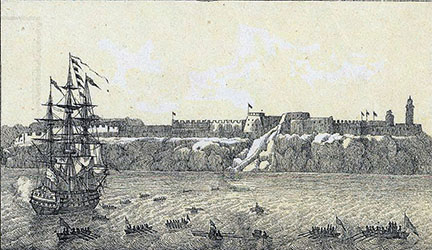

Habían sido muchos y difíciles los días transcurridos desde la mañana del seis de junio en que apareciera frente a la ciudad una flota que las autoridades creyeron amigas y que resultó venir en son de conquista. Poco a poco fueron cayendo los reductos y cada vez eran menos los defensores de la sitiada plaza. La bandera inglesa ondeaba ya en Guanabacoa, y en los bastiones de la Punta se notaba con temor como iban disminuyendo las municiones. Llegó el momento en que fue preciso disparar pesadas balas de piedra que no llegaban a los barcos de Pocock.

Y cuando cayó el Morro, en que los españoles cimentaban tantas esperanzas, se supo que el fin era cuestión de días, tal vez de horas. Los sitiadores, que esperaban este momento psicológico, enviaron el 10 de agosto un parlamentario intimando la rendición. El gobernador don Juan del Prado– a quien podían anotarse tantos errores– respondió gravemente que seguiría luchando. Pero sabía que no podía hacerlo.

Un día después no había la menor posibilidad de conservar piedra sobre piedra en la ciudad, blanco franco del enemigo. A las dos de la tarde, en el castillo de La Punta ondeó la bandera de tregua. Y el enviado español tomó el camino de las líneas inglesas. Era el sargento mayor de la plaza: don Antonio Ramírez Estenoz.

LA RENDICIÓN

En torno a una mesa se reunieron los jefes ingleses, el enviado español y el intérprete, don Miguel Brito, que iba traduciendo al inglés las proposiciones españolas. Poco a poco iban aprobándose, algunas fueron modificadas, siendo muy escasas las que fueron negadas. Pocock y Albemarle, los jefes británicos de mar y tierra, se mostraron dispuestos a las concesiones: admitieron rendir honores militares a los vencidos que serían trasladados a España a bordo de buques ingleses; respetarían a los empleados que quisieran permanecer en sus puestos, así como las propiedades y derechos adquiridos por los habitantes.

Punto capital en el que insistieron los derrotados fue la cuestión religiosa logrando que se respetase el culto católico; obtuvieron también el canje de prisioneros, quedando los españoles heridos para ser atendidos al par que los ingleses, pero a expensas de una comisión hispana que debería permanecer en La Habana.

HECHOS POSTERIORES

Fue así como el doce de agosto de 1762 dejó de ondear en La Habana la bandera roja y gualda, cediendo su lugar al pabellón británico. Se efectuó el embarque conforme a lo acordado y los habitantes comenzaron a vivir bajo la fécula de un nuevo gobierno.

Pronto comenzaron las disensiones, especialmente en la cuestión religiosa al demandar Albemarle que el obispo le cediera una iglesia para celebrar en ella el culto anglicano o que permitiese la dualidad de ceremonias, cosa que escandalizó a los fieles y agravó la situación existente entre el prelado y las autoridades de ocupación. Las relaciones se hicieron aún más tirantes cuando el conde pidió un regalo personal, ascendente a cien mil pesos y terminaron en el destierro del obispo, Agustín Morell de Santa Cruz.

REACCIÓN POPULAR

El pueblo por su parte, aunque gozó bajo la dominación inglesa de prerrogativas que no tuvo nunca bajo el rígido mandato de los gobernadores hispanos, sentía del nuevo yugo y si no se revelaba abiertamente contra él, hacía notar su inconformidad por medio de décimas, versos y canciones que corrían de boca en boca. Las mismas hacían referencia a hechos del sitio y narraban las hazañas de los que se habían distinguido en el combate. Celebraba el paisanaje:

La audacia y la valentía

De los pardos y morenos

Y que obraron nada menos

Que blancos sin cobardía.

La musa popular recogía, igualmente, las quejas de los devotos habitantes de la ciudad, escandalizados ante la irreligiosidad de los ingleses, tenidos por ellos como infieles.

Lo que me llegó a causar

En mis penas gran tormento

Es que el Santo Sacramento

Eucarístico anda oculto

Sin aquel debido culto

Que le daba al pueblo atento…

Entre las coplas más famosas se destacan las llamadas del “Testamento” en que se ponían en boca de la ciudad numerosas quejas dirigidas al rey de España pidiéndole, entre otras cosas que, una vez restaurado el dominio hispano, se reconstruyese la ciudad nombrándose un nuevo gobernador.

Sabio, cristiano y prudente

De esperiencia y muy valiente

Y que no sea traidor

Que el que hubo fue un Alcón

Sin justicia ni razón

Y que me ha dejado, en suma

Cacareando y sin pluma

Como el gallo de Morón.

Aparte de la forma de escribir esperiencia y Alcón nos ha llamado la atención esa referencia al gallo de Morón que creíamos menos antigua en nuestro folclore pero que según un erudito tan digno de crédito como Antonio Bachiller y Morales, aparece en los versos del famoso “Testamento”, nacido de la musa popular, por los sucesos de 1762, después del episodio que la historia ha traído hasta nosotros bajo el rubro de “Toma de La Habana por los Ingleses” y al cual hemos querido hacer referencia, de manera menos histórica y más periodística, para recordar que la firma de la capitulación tuvo lugar un día que, después, andando el tiempo iba a ser de singular relevancia en nuestra patria: un doce de agosto.

II

Aun el menos observador de los forasteros que arribase a la colonial ciudad de Puerto Príncipe aquella noche de agosto había de advertir, enseguida que algo extraño sucedía. Las calles estaban casi desiertas, apenas se veía por ellas a ciertos miembros de la guarnición y eran escasos los criollos que se reunían en el parque buscando como de costumbre, un poco de aire fresco que suavizase lo intenso del calor estival. La mañana se inició igual, en medio de una atmósfera de callada tristeza. Se notaba algo de ominoso en el ambiente, como si se estuviese viviendo una intensa tragedia colectiva.

Y así era en efecto. Poco después de amanecido, algunos grupos fueron concentrándose en el lugar conocido como sabana de Arroyo Méndez. El número de los curiosos fue haciéndose mayor, pese a lo temprano de la hora. Pero era una multitud callada que acudía a aquel lugar, no con la sana alegría del que va a un espectáculo, sino con el semblante entristecido del que acude a los funerales de un ser amigo.

Cuando las campanas de la Parroquial Mayor dieron las seis, se notó un refluir de la muchedumbre. Se acercaban los pasos acompasados de unos soldados. Entre ellos marchaban cuatro hombres con las manos atadas a la espalda.

¡Sí, se trataba de un fusilamiento! Pero ¿quiénes eran aquellos hombres y cuál el crimen que habían cometido? Sus nombres, que desde días anteriores andaban en todas las bocas, los recogió la historia. Eran Joaquín de Agüero Agüero, José Tomás Betancourt y Zayas, Fernando de Zayas y Cisneros y Miguel Benavides Pardo. ¿Su delito? Haber osado alzarse en armas contra el poder de la Metrópoli, delito que iban a pagar con sus vidas.

Redoblaron tambores; se oyeron voces secas, incisivas, cortantes como el aire frío de la mañana y los cuatro cuerpos cayeron acribillados a balazos, debatiéndose en los estertores de la agonía.

La tropa se retiró. La justicia se había cumplido. Los cuatro cadáveres quedaron tendidos en el verde del lugar, un verde que lentamente iba tiñéndose de rojo.

Y la multitud se dispersó, tan callada como había llegado, llevándose cada uno de los presentes, el trágico recuerdo de aquella ejecución. Fue aquel, a no dudarlo, un día doloroso para Puerto Príncipe. Era el doce de agosto de 1851.

PALABRAS DE UN VALIENTE

Como se ve, el doce de agosto volvía a adquirir relevancia en la historia de Cuba. Ochenta y nueve años después de la capitulación de las fuerzas de don Juan del Prado ante las huestes de Pocock y Albemarle, el doce de agosto se anotaba con caracteres rojos en la cronología insular. Eran ahora varios de sus hijos los que hacían memorable la fecha, al rendir la vida en aras de un ideal.

Agüero y sus compañeros habían andado en armas contra España desde el 4 de julio en que se alzaran en la hacienda de San Francisco de Jucaral. La inexperiencia de sus hombres y las circunstancias adversas les hicieron caer en manos de los españoles en Punta de Ganado, ocultos en un rancho de pescadores.

Trasladados a Puerto Príncipe se les encerró en el cuartel de Lanceros y de allí salieron para el lugar de la ejecución aquella mañana triste en los predios camagüeyanos.

Se cuenta que, interrogados los jóvenes los motivos que le impulsaron a hacer armas contra España hubo de responder Agüero:

“Desde que tuve uso de razón he suspirado por la libertad de mi tierra y hace ocho años que constantemente trabajo para conseguir ese objeto, pero durante estos dos últimos no he tenido otra ocupación, no he pensado en otra cosa que en llevar a cabo mi empresa. Creí y creo llegado el momento de consumar la revolución a mano fuerte, si se procura que me he equivocado, ese es mi crimen”.

El momento no había llegado. Pero la sangre generosa de los cuatro mártires sería abono prodigioso que fecundaría la semilla de la libertad. Y los camagüeyanos alzarán en un parque de su ciudad natal cuatro palmas reales que recordarán a los tiempos venideros, el martirio de Agüero, Betancourt, Zayas y Benavides.

III

Por el mar azulado navegaba rápida una embarcación en dirección a las costas de Cuba. Los hombres que la tripulaban eran una mezcla curiosa de nacionalidades. Los había húngaros, norteamericanos, cubanos, venezolanos y de otros rincones del planeta. A todos les hermanaba una idea que les había juntado allí entre las bordas de aquel barco para traerles a la isla que deseaban liberar.

Tomaron tierra en un lugar de la costa pinareña conocido por Playitas, situado a cuatro leguas a sotavento de Bahía Honda. Apenas desembarcados cuando se extrajeron de las bodegas del buque, armas y pertrechos, la embarcación enfiló de nuevo la proa al lugar de partida en busca de nuevos legionarios que añadir a la hueste heroica.

El que fungía como jefe miró con emoción el lugar. Era la segunda vez que ponía la planta, en son de libertador en tierra cubana. ¿Fracasaría ahora como la vez primera? ¿O encontraría el apoyo y la acogida necesarios para realizar hasta el fin la tarea?

Pero no era aquel momento para divagar. El caudillo se dispuso a actuar. Traía más de cuatrocientos hombres organizados en tres regimientos nominales que esperaba completar después. Dividió sus fuerzas y dejó parte de ellas en un lugar llamado “El Morrillo”, custodiando los armamentos que allí almacenó.

Él, con el resto, marchó tierra adentro. Era, ya lo sabéis amigos lectores– el general Narciso López, el mismo que un año antes enarbolara por primera vez la bandera de la estrella solitaria y que ahora volvía con el pabellón en alto, en un nuevo intento de libertar a Cuba. Al desembarcar eran las cuatro de la madrugada, del doce de agosto de 1851. Dos horas después, a muchas leguas de allí, algunos de los hombres comprometidos a secundar el desembarco, en otras regiones de la Isla, iban a morir ante el pelotón ejecutor.

Pero López, ignorante de aquel rudo golpe inició su marcha, triunfal al principio, pero que iba a llevarle, como a los cuatro camagüeyanos, al sacrificio de su vida, con el agravante doloroso de que no pudo siquiera morir como un soldado, frente a las bocas de los fusiles, sino con el cuello roto por el férreo corbatín del garrote infamante.

COINCIDENCIA

Esta vez los hechos no estuvieron separados por años ni por décadas. Los acontecimientos ocurrieron el mismo día, con solo unas horas de diferencia. Mientras en Arroyo Méndez morían Agüero y sus compañeros; López y sus hombres ponían pie en tierras pinareñas con la intención de unirse a los cubanos en su cruzada por la liberación de la isla.

Ellos tampoco lograron la satisfacción del triunfo. También sucumbieron en el empeño. Aunque vencedores en Las Pozas y en el cafetal de Frías, las huestes expedicionarias fueron, más tarde, aniquiladas por los españoles y su jefe máximo pagó con su vida su afán libertador.

Nuevamente el doce de agosto cobraba notoriedad y la llegada del “Pampero” a la costa occidental habría de anotarse después en nuestra historia como un capítulo fallido de los intentos por la independencia, pero también como una lección de valentía, del coraje y el sacrificio de unos hombres que no habiendo en su mayoría, nacido en Cuba, se apretaron a luchar por ella y por ella supieron morir.

IV

La escena tiene lugar en Washington, en un despacho oficial. Ante una mesa, rodeados de funcionarios, dos hombres se disponen a estampar su firma en unos papeles. Uno de esos hombres es un francés, M. Julez Cambon, embajador de la patria de Lafayette en la tierra de Jefferson; el otro, un norteamericano, William R. Day, ex secretario de Estado de su país y representa en el acto en cuestión a su homónimo William McKinley, presidente de los Estados Unidos.

Los documentos que firman tienen suma importancia para el norteamericano, no así para el francés, que está allí, no por su país, sino representando a una potencia amiga, al gobierno de su majestad, el monarca español. Son de suma importancia también para muchos millares de hombres que, en una isla cercana, han combatido sin tregua ni descanso, años y años por obtener la independencia de su patria y que ven cómo ahora, en el momento de lograrla, se la escamotean de entre las manos las habilidades de los diplomáticos.

Se trata del Protocolo de Paz que antecederá al Tratado de París y por el cual España y la república norteña dan por terminadas las hostilidades y acuerdan que la primera renuncia a toda soberanía sobre Cuba, pero sin mencionar, para nada, la independencia de la misma.

Y al final el documento importantísimo, antes de las firmas, hay una fecha, la del día: doce de agosto de 1898.

TRISTES VERDADES

Destruida la escuadra de Cervera, rendida Santiago de Cuba, se sabía que España no podía continuar la guerra. La había iniciado contra su colonia desde treinta años antes, cuando Céspedes diera en “La Demajagua” el grito de independencia y se reinició con nuevo vigor, en la mañana gloriosa del 24 de febrero, inspirada en las prédicas de Martí.

Los cubanos habían perdido vidas, haciendas, habían visto caer a los más esforzados hombres. Agramonte, Céspedes, Moncada, Crombet, Antonio y José Maceo, Martí. Los hombres de Shafter habían causado a un costo insignificante para ellos, 124 muertos y 615 heridos a las tropas españolas, a las que, en cambio, el genio de Gómez, Maceo, Calixto y tantos otros generales mambises hicieron morder el polvo de la

derrota en batallas campales que inscribieron en la historia sus nombres y los de los lugares en que derrotaron a lo más granado de los generales españoles.

Pero los cubanos no entraron en Santiago de Cuba. Los cubanos no estaban presentes en el salón de la cancillería norteamericana. A los cubanos se le echaba a un lado mientras España y Estados Unidos acordaban que el pueblo de Cuba estaba incapacitado para el gobierno propio.

Pese a la viril protesta de Calixto García, a las demandas del presidente Masó, a las frases encendidas de ira del generalísimo Máximo Gómez, se le echó a un lado. Los que habían ganado el derecho de ser libres a costa de sudor y lágrimas, fueron engañados por las melosas promesas de los gobernantes norteamericanos que, olvidando lo estatuido en el “Joint Ressolution” se pusieron de acuerdo con la vencida España para no dar a los cubanos la independencia.

Aquel doce de agosto se firmó, hemos dicho el Tratado de Paz. Fue el primer paso para el Tratado de París. Lo fue también para la intervención. Y naturalmente para el dogal de la Enmienda Platt.

Pasaron los años y hubo otro doce de agosto, el de 1933. Los acontecimientos de ese día están aún en la memoria de los cubanos a los que tocó vivirlos como habían vivido los años anteriores, bajo el machadato.

Esto es para nosotros, el doce de agosto por excelencia.

Pero ya hemos visto en los

párrafos anteriores como no debe ser así, como hay en nuestra historia muchos doce de agosto que recordar ya que, por elección

inescrutable del destino, esa fecha ha sido, al correr de los años y las centurias, día de dolor y de alegría para los hijos de Cuba; fecha recordatoria de sacrificios, de luchas, de golpes recibidos y de esfuerzos por mejorar la condición de nuestra patria; día en que, al par que rememoran la terminación de una época ominosa en nuestra vida republicana podemos recordar también a los cubanos que perecieron frente al inglés en la pequeña Habana del setecientos; a los que murieron frente al piquete español en la capital camagüeyana; a los que vinieron de tierras extrañas a traernos el pabellón tricolor y a los que habiéndolo dado todo por la libertad, fueron engañados, menospreciados por los que estaban obligados a reconocerles su condición de aliados valerosos o de contrincantes leales. Y siempre, al correr de los años y en distintas centurias, un doce de agosto.

0 comentarios