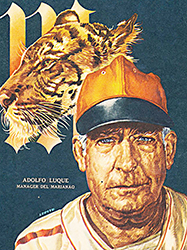

Por Eladio Secades (1951)

La actuación brillante del club Marianao en este campeonato de invierno es el premio mejor que el destino podría reservarle a Adolfo Luque. El equipo es bueno. Todo el mundo coincide en que si, a los Tigres no les fallan los pitchers pueden y deben ganar. Aparte de eso hay que reconocer también que el conjunto anaranjado en todos los momentos revela el gran espíritu de pelea que siempre ha caracterizado a Papá Montero. En calidad de mánager, jamás Luque ha ido a una contienda invernal en las condiciones adversas en que fue a esta. Para su moral, para su historia, para su temperamento de hombre acostumbrado a la popularidad y al respaldo sin límite de la gradería, hubiera significado un golpe terrible que el Marianao se desplomara en este campeonato, como se ha desplomado en tantos otros.

Luque acababa de sufrir al frente de los Havana’s Cubans en la Liga Internacional de la Florida un revés rotundo. Los que conocen el deporte saben que la culpa no fue suya, que nadie hubiera hecho más de lo que él hizo con un team cuyos elementos más valiosos fueron enviados a la nómina de los Senadores de Washington o cedidos a la sonrisa del mejor postor. Pero, de todos modos, con Luque al volante, los criollos perdieron por primera vez después de haberse impuesto en cinco campeonatos seguidos bajo la batuta humilde de Oscar Rodríguez. Aunque Luque no fuese responsable de la catástrofe del verano, necesitaba reivindicarse un poco a los ojos de sus compatriotas, de sus amigos, de sus admiradores.

Las perspectivas para Luque no eran del todo halagadoras cuando sonó la hora del recuento de refuerzos obtenidos del béisbol organizado. De los cuatro clubs tradicionales, el que lucía más flojo era el Marianao. De los extranjeros contratados fueron precisamente los de los Tigres los que recibieron menos publicidad. A escaso tramo de la fecha señalada para la inauguración, se dio a la prensa la tristísima noticia de que los Yankees no daban permiso para que los elementos de sus sucursales jugasen en La Habana. Ello variaban por completo los planes del Marianao y aumentaba en proporción alarmante la amenaza de que Luque y sus muchachos fuesen condenados a la humedad del sótano tras la odisea trágica en el circuito Florida. A mi modo de ver para Adolfo Luque en el orden psicológico, lo que los Tigres hicieran o dejaran de hacer en ese campamento era asunto de vida o muerte.

Por fortuna, el Marianao desde el comienzo del schedule, se ha puesto en pie de guerra, nunca tuvo el valor inmenso que se necesita para experimentar con sus reclutas que yo, ellos y los muchachos han respondido. Fines, Barret y Yuhas de los que, en términos generales poco se esperaba también han ofrecido sus dividendos. Weatherly, Kalin y el cátcher Unser son excelentes jugadores de pelota. Dandridge está listo para protagonizar otro año glorioso. Chiquitín Cabrera, desde los albores del premio se ha montado en el potro de los 300 y Miñoso romperá a batear como bateó durante toda la temporada última en la Liga Americana. El Marianao, pues, no es la mona triste del concierto profesional, ya más bien se le considera en plan de enemigo común, capaz de romperle un juego al lucero del alba.

Luque se merece todo y mucho. Lo más admirable en él es el coraje, la integridad de sus convicciones. Aun cuando se equivoca, merece el respeto de los que saben aceptar la derrota con dignidad. ¿Por qué la personalidad de Luque tiene esa penetración, ese arraigo poderoso en el alma de los aficionados? Es una cuestión de psicología, la capacidad emocional del fanático de nuestros países es la misma que tenía Luque cuando era pitcher y la que tiene ahora que es manager. La rebeldía, la disposición para la pelea, el tono brillante.

Su team pierde y es el último en salir del estadio. Se queda solo. Le asalta un genio de mil demonios y se dan casos en que regresa a su casa a pie. Eso no es una exageración para animar una crónica. Es verdad que pertenece a la historia. Su novena gana y en prodigio de desdoblamiento de carácter, aparece el criollo que bromea con sus subalternos y que cree que el mundo le pertenece con todas sus felicidades y de polo a polo. Entonces da gusto hablar con el Luque henchido de goces, con el Luque eufórico, con el Luque que esté donde quiera y ganando el salario que sea, arderá en deseos de regresar a la patria para ponerse la guayabera e ir a la valla de

gallos.

Las simpatías arrolladoras de Luque se inspiran en una, coincidencia en un ángulo de afinidad. La definición es muy sencilla. El criollo ve el béisbol desde las graderías con el mismo calor exagerado con que Luque lo siente y lo interpreta en el terreno. El bateador que se poncha y regresa al banco sin haber podido empujar la carrera del triunfo o del empate, experimenta la sensación de que sus partidarios acaban de condenarlo a la última pena. No crean ustedes que exteriorizan otro deseo más piadoso, la mirada y las palabras con que Luque lo espera en la cueva: el tirón que por poco deja la gorra sin visera, la patada en el suelo, la maldición de estibador.

¿Cruel porque la adversidad de una contienda deportiva no es para tanto? De acuerdo. Pero convengamos en que esa fiebre alta de Luque, que en el diamante está en concordancia deliciosa con el espectador del patio que por el Habana o por el Almendares, deja de comer y de dormir y hasta se distancia a muerte de su mejor amigo. Luque es símbolo e ídolo de fanatismo. Porque es auténtico. No tiene el béisbol más camino ni más soluciones que la gloria o el berrinche, o matar o morir feliz. Por eso, cuando Adolfo Luque con la cara congestionada de ira, va el box para expulsar al pitcher que en un momento de peligro no acaba de encontrar la goma, los parciales del equipo se quedan satisfechos porque en lugar de Luque ellos hubieran hecho lo mismo. Y con los mismos modales inflamados de color.

De la biografía de Adolfo Luque, pueden recordarse muchísimos pasajes. Todos de gran interés para el público como serpentinero de Grandes Ligas, como coach de los de los Gigantes y como manager en nuestros campeonatos de invierno. Su vida es una consagración perenne y esforzada al béisbol, cuya historia no puede recordarse ni puede escribirse omitiendo su nombre.

En Luque siempre ha podido más la voluntad que el interés. Ha pesado más en su ánimo, el orgullo que la plata. Después de cada viaje a Estados Unidos, volvía más criollo que antes. Las ausencias periódicas no disminuyeron en él esa nostalgia que confirma que el cubano, en términos muy generales es un pueblo nacido para la emigración. Caía el último out de la temporada en Norteamérica y ya ardía en deseos irrefrenables de regresar. Regresaba enseguida al remanso de su pequeña finca. Al calor casero, a la tertulia de los íntimos, al deleite de madrugar para saborear una taza de buen café y echarles un vistazo a los gallos finos.

Ese apego romántico al terruño es lo único que puede justificar que en una ocasión haya renunciado al puesto de coach de los Gigantes para dirigir la novena del Sexto Regimiento en un campeonato de las Fuerzas Armadas. Ya puede buscarse y rebuscarse en los libros del deporte que no se hallará en el mundo entero, otro hombre capaz de semejante cambio. Al llegar el verano de aquel año, dijo que no quería regresar a Estados Unidos. Parecía una locura. Tenía apariencia de renunciamiento absurdo, pero no regresó. Prefirió un torneo semi profesional a un puesto de honor en las Grandes Ligas. De paso, Adolfo Luque echaba por la borda unos cuántos miles de dólares.

Luque nunca fue administrador esforzado de sus ganancias. Como pitcher de primerísima calidad, abierto de corazón y de manos, jamás retuvo el dinero en los bolsillos y fue en las postrimerías de su carrera que la experiencia le señaló la necesidad de alguna prevención. Y adquirió una finca que vendió más tarde. Era un remanso, pero nunca una solución definitiva a los problemas económicos a través de los años que le quedan de vida.

Esa circunstancia hacía más inconcebible aún su determinación de permanecer en La Habana renunciando a una posición que desempeñaba con toda brillantez y con la aprobación de los propietarios del club y del mánager que de manera pública expuso la conveniencia de tener a su lado en los Gigantes a un hombre de los conocimientos y del espíritu de lucha que siempre fue prenda de magnífica distinción en nuestro compatriota.

En la determinación de Luque había un detalle romántico. Al revés de la inmensa mayoría de los cubanos que han vivido mucho tiempo en Estados Unidos, Adolfo, prefiere nuestras cosas, nuestras costumbres y todos los años cuando llegaban los días grises del otoño rabiaba por el retorno a la vida cálida y sencilla de su finquita, con sus gallos de pelea, las charlas íntimas animadas con café y el debate inefable de un clima que permite la guayabera y el fino sombrero de jipi. Es el ambiente que rima con su alma criollísima. En él siempre ha pesado más la satisfacción que el dinero. Desde que dio los primeros pasos en el deporte allá por el año 1913, su carácter es una línea recta, limpia, vigorosa, sin vacilaciones, ni dobleces, ni sentimientos ocultos. Abierto, franco, campechano, simpático.

Hubo un momento casi reciente en que Luque estuvo a punto de quedarse fuera de los campeonatos de invierno. Miguel Ángel González comprendió la atrocidad y la injusticia que ello hubiera significado y el manager y propietario de La Habana tuvo uno de los gestos más bondadosos y más enaltecedores de su vida, abriéndole a Luque las puertas del deporte a través de un nombramiento de coach en el equipo rojo. Después, cuando lo llamaron para dirigir el Marianao, le dio la libertad sin oponer dificultades porque ello significaba, después de todo, que se cumpliera por completo su deseo de que Luque viviera del pasatiempo en el que tanto luchó y por el que tanto hizo.

Luque esta vez ha salido a jugarse una carta muy difícil. Si después del calvario sufrido al frente de los Habana’s, Cubans la edición presente, el Marianao no hubiese peleado como está peleando, las acciones suyas hubiesen sufrido una merma tan perjudicial al deporte como a él mismo.

0 comentarios