POR ZOÉ OLGENBOURG.

Navidad! ¡Navidad! Gloria in altissimis Deo et in terrapax… Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra… y por más de ocho siglos, aquí en Chartres, en este distrito rural que poseía uno de los más antiguos santuarios de la cristiandad, la esperanza de ese cántico en medio de la noche ha llenado de alegría el corazón de los hombres… Y, sin embargo, ¿qué paz? La vida en este año de 1214 era dura hasta para el hombre rico, que, como soldado, tenía que permanecer guerreando lejos de su hogar, o como habitante de la ciudad, estaba a merced de los incendios, de las tropas que pasaban y de los bandidos. Para el pobre era una lucha sin tregua ni descanso. El hombre defendía su cosecha pulgada por pulgada contra el jabalí y el venado, y sus ovejas y sus hijos contra el lobo, y tenía que dormir con sus animales, compartiendo con ellos sus alimentos e hilando su lana y el lino de sus campos. Y estaba indefenso contra las heladas y el fuego y los soldados… y contra el granizo y el rayo y la plaga, y los malos espíritus.

Y en su horizonte, dominando la llanura, se levantaba un edificio tan extraordinariamente enorme, que parecía hecho para vivienda de seres sobrehumanos. Se elevaba hasta el cielo mismo, y los palacios de los reyes parecían destartaladas chozas en comparación con él. Durante siglos, allí, en el mismo lugar, unas veces radiante en la blancura de sus piedras, otras veces ruinosa y ennegrecida, y otras veces cubierta con una frágil malla de andamios, la catedral dominaba el horizonte hasta tal distancia, que reyes, obispos y gentes pobres acudían desde todos los rincones de la cristiandad, en busca de la fuerza que sólo la Más Misericordiosa Reina de los Cielos podía conceder.

Y hoy era víspera de Navidad: y el frío era intenso, y no había nevado. El cielo estaba preñado de nubes, y los caminos que conducían a Chartres estaban tan atestados de peregrinos, que parecían inmensas serpientes de móviles escamas. La ciudad se extendía por la llanura en un amasijo de casas junto a los declives del terreno, y el humo que ascendía de las mil chimeneas hacía que el cielo fuese más gris aún; y el repicar de las campanas de las iglesias, los monasterios y los conventos abrumaba el aire, al igual que la pavorosa masa de la catedral abrumaba el espacio. Era un enorme, desproporcionado y palpable testimonio del poder de Dios.

Las dos torres habían sido levantadas, y una de las dos agujas se hundía en el cielo; sólo ver aquello causaba vértigo. Y las paredes laterales, aún desnudas y en parte cubiertas de andamios, con sus altas ventanas y sus portadas desprovistas de esculturas y estatuas, brillaba con la radiante juventud de una inmensa flor de piedra que comenzara a abrirse.

Se había detenido el trabajo a causa de las fiestas navideñas. Los patios del edificio estaban en silencio, y a lo largo de toda la carretera, desde las canteras de Bercheres hasta los suburbios, los talleres y barracas donde vivían los obreros estaban vacíos. En las angostas calles, donde las casas, apresuradamente reconstruidas después del gran incendio de 1194, parecían apoyadas unas en las otras, los burgueses de la ciudad, con largas capas de lana y gorros de piel, se mezclaban con la muchedumbre de albañiles, picapedreros y peregrinos de otras tierras. Ráfagas de viento bajaban hasta las calles, luchando con el aire cálido y denso que brotaba de las puertas abiertas, y reinaba un olor a pan fresco, a cera, a heno y a especias, y el fango derretido en unos lugares y helado en otros, hacía resbalar los pies de la gente; los niños reían y eran regañados por las madres. ¡Qué gran día! La llegada a la tierra del Dulce Jesús, que es el verdadero pan, el pan que desciende del Cielo.

La lucha por el otro pan es una cosa minúscula en comparación. Los más pobres entregaban sus últimos céntimos a los vendedores de velas, que tenían sus puestos junto a las paredes de la catedral. Y los que podían oír al obispo pronunciar los sermones de ese día eran afortunados, pues la catedral, aún ahora que había sido reconstruida, no podía dar cabida a las decenas de miles de creyentes; muchos oraban frente a los pórticos y en la plaza, arrodillados en el fango helados, y azotados por el viento.

“…Él se ha manifestado, el Príncipe de la Paz…» ¡Oh. Dios, ¡qué hermoso era aquello! Estaba anocheciendo y, sin embargo, había tanta luz como en pleno mediodía: tantas antorchas y velas había, dentro y fuera de las casas. En medio de la muchedumbre, un muchacho llamado Estéfano, aprendiz del Maestro Ambrosio, escultor y labrador de piedras, estaba orando frente al pórtico del sur, el nuevo pórtico… “Nuestro propio pórtico”, pensaba Estéfano, “y lo haremos más bello que el otro, el viejo”. Miraba amorosamente las tres grandes entradas, aún completamente desnudas, por las cuales salía un cántico tan potente como el rugido de un trueno lejano; y por las ventanas vacías brotaban luces de la iglesia, inundando el oscuro cielo.

Estéfano tenía trece años y nativo de Chartres. La casa de su padre se había quemado veinte años atrás y los hermanos y hermanas de Estéfano, que él nunca había conocido, se habían quemado con la casa. Sin hogar, sin oficio, habiéndolo perdido todo en el incendio, su padre fue a trabajar a la catedral como peón de albañil, ganando sólo para pan y vino, hubiera podido hacer otra cosa, le dolía mucho ver la casa de Nuestra Señora en tan gran necesidad. Derramó más lágrimas por las bellas vidrieras de las ventanas y las bóvedas y columnas que había visto consumirse en la gran hoguera, que por sus hijos que se habían quemado vivos y habían ido a hacer compañía a los Santos Inocentes. “…y yo estaba allí”, relataba después a su hijo,” y vi diablos con forma de cuervos llevando brasas encendidas para extender el fuego. Pero Nuestra Señora intervino a tiempo para salvar el Pórtico Real y nuestro hermoso campanario.

El cielo estaba completamente oscuro ahora; no se podía ver el extremo de la aguja. Pero las campanas doblaban ensordecedoramente, avisando a las creyentes que debían estar dispuestos para la primera Misa. Los peregrinos que yacían en el piso de piedra del templo se levantaron y, a todo lo largo de la nave, junto a los blancos pilares que se elevaban en racimos hacia una bóveda que se perdía la oscuridad, los grandes candelabros se cargaban cada vez mas de velas de pura cera, cuyas suaves llamas eran agitadas por el viento que penetraba por las ventanas vacías.

Y frente al altar, cubierto con casullas incrustadas de oro y envuelto en un fulgor de las velas que se reflejaba en los esmaltes piedras preciosas, se erguía el obispo. Una viva luz brotaba de sus centelleantes vestimentas, de sumitra cubierta de rubíes y esmeraldas y de su cayado tachonado de joyas. Rodeado de sacerdotes de doradas casullas, parecía un presagio de las glorias del Cielo. Y los creyentes oraban, llenos de expectación; desde el Conde hasta el último mendigo, todos eran uno en aquel triunfo del Cielo y Tierra. “… Que los cielos se regocijen y la tierra tiemble ante el Señor. Pues Él viene”.

Y una ola beatitud manaba del altar y el coro, y de las capillas laterales, todas fulgurantes con la luz de las velas, que se reflejaba en las colgaduras de tela dorada. Corría por toda la nave, hasta las puertas, y el ósculo de paso pasaba de boca en boca, de la dama envuelta en capa de marta a la lavandera, del mendigo al rico abate venido del extranjero. Y los sacerdotes salían a bendecir a la gente que oraba afuera, y los dorados incensarios se movían hacia la muchedumbre, difundiendo su humo azul, que se mezclaba con el humo rosado de las antorchas.

En las calles y en las casas se encendían hogueras. Los haces de leña seca chisporroteaban bajo grandes nochebuenas en profundos hogares de piedra, tanto en las entapizadas habitaciones de las casas de los burgueses como en las humildes y blanqueadas chozas de los artesanos y en las cámaras lujosamente pintadas y esmaltadas del palacio del obispo, donde dos enormes hogares despedían llamas tan altas que apenas eran necesarias las velas. En las cocinas y los patios se estarían asando en espetones los puercos, las ovejas y los terneros. El viento difundía por todo el pueblo el humo y las chispas que aclaraban el oscuro cielo. Y el pueblo resonaba con los cánticos del Navidad. Pronto llegaría el momento de la Misa del Gallo.

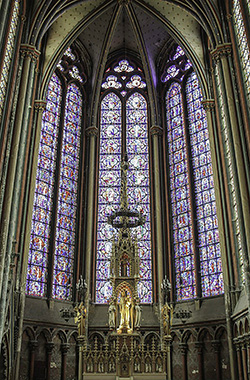

Perdido en la muchedumbre frente al Pórtico Real, Estéfano no sabía dónde hallar a sus padres y compañeros, pero en esa noche todos eran sus padres y compañeros. Y en esa noche la catedral, alumbrada desde dentro por miles de velas y lámparas, extendía sobre la gente que oraba ante ella y por el oscuro cielo lleno de ángeles invisibles, las luces azules y púrpuras y rojas y doradas de su gran rosetón y de sus tres ventanas de arcos puntiagudos, todas resplandecientes como capillas hechas con piedras preciosas.

En el pórtico, Cristo en toda su majestad, recién pintado de nuevo, se destacaba con su túnica roja de los dorados del fondo, con el brillo de los colores y la profunda negrura de las sombras, como dispuesto a brotar de la piedra con sus cuatro animales alados, y con su procesión triunfal de ángeles dorados, y con la armoniosa hilera de Apóstoles erguidos bajo sus pies.

¿Cómo podía alguien dejar de sentirse feliz en presencia de tanta gloria? ¿Cómo podía alguien pensar ahora en el frío y el hambre? “Jesu Redemptor omnium…” ¡Navidad! ¡Navidad! Y el corazón del muchacho estallaba de alegría y de piedad y de impaciencia, pues pensaba en el tiempo que tendría que pasar para que aquel templo fuera digno de la Virgen, que había condescendido a honrar aquel sitio con su más maravillosa reliquia. “Otras ciudades tienen a Santa Magdalena y Santiago y San Martín”, pensaba, “pero nosotros… nosotros tenemos la Sagrada Túnica de Nuestra Señora, el gran tesoro por el cual darían todo su oro los reyes y emperadores; y todo el oro no valdría tanto como la menor de esas fibras hiladas por las inmaculadas manos de la buena y dulce Madre de todos nosotros…”.

Y esa noche el Maestro Ambrosio había dejado el taller donde había trabajado durante diez años, y estaba allí, en la iglesia, en medio del apretado grupo de sus compañeros labradores de piedras, en el ala izquierda de la gran nave; detrás de ellos estaban los albañiles y delante los vidrieros, y a su derecha, los ebanistas, carpinteros y herreros, y tantos eran los hombres que trabajaban por la gloria de Nuestra Señora, que llenaban casi la mitad del templo. Pero ¿quiénes hubieran tenido más derecho?

“Hago tan poco, Santa Virgen, soy sólo un niño”, oraba Estéfano. “En este día de mayor felicidad para nosotros en la tierra, ¿qué pudiera darte yo, que sólo tengo mi pequeña vela y ni siquiera puedo ofrendártela, pues hay mucha gente y los candelabros están demasiado altos?”.

Año tras año, los hombres y mujeres que no tenían otra cosa que dar, ofrecían la fuerza de sus cuerpos, sirviendo en lugar de bueyes para tirar de piedras tan pesadas que, aunque tiraban de ellas centenares y centenares de hombres, apenas podían moverlas. Sin hablar de los vagones de granos para alimentar a los obreros. Muchos vagones habían sido necesarios durante aquellos veinte años, y se necesitarían aún muchos más, lo que no sería fácil con tantas guerras y tanta hambre. ¿Quedaría sin terminar la casa de la Virgen y el Señor por culpa de ellos?.

“… ¿Tendré tiempo”, pensaba Estéfano, “antes de que comience la segunda Misa?” Lentamente, llevando su pequeña vela encendida en la mano, deslizó hacia las puertas de la ciudad, que permanecían abiertas esa noche. Hacía frío y soplaba el viento y el niño protegía la llama de su vela con las manos. Por doquier ardían hogueras, hiriendo la oscuridad.

Y detrás de él, en las alturas, dominando las casas, veía la aguja octogonal de la catedral contra un fondo de humo rosáceo, y, mientras más lejos iba, más alta parecía y las torres aparecieron a la vista, y después la poderosa nave. Caminaba apresuradamente, corriendo, por los suburbios, con sus grandes extensiones de huertos y viñas, y su llama vacilaba, pero sin apagarse, y él pensó que era un milagro de la Virgen.

Y cuando estaba llegando al largo y oscuro edificio que, escondido en medio de un montón de barracas, servía de taller al picapedrero, vio unas estrellitas en torno a sus pies, cada vez más abundantes, cada vez más blancas, y notó que también estaban en su pelo y en sus brazos; y, lenta, suavemente, grandes copos blancos iban llenando el aire en torno suyo, pareciendo encenderse cuando se acercaban a la vela que él tenía en la mano. “¡Oh, gracias, Bondadosa Señora, que nos envías nieve en esta hermosa noche, para que nuestros granos y nuestras viñas no perezcan. ¡Oh, cuán infinita es tu bondad”.

Nunca antes había visto el taller oscuro y silencioso. Pero, ¿no debían ser honrados también aquellos santos aún no liberados de la piedra? ¿No debía alguien rogar con ellos también en aquella noche en que todas las criaturas hablan a Dios? Esa noche el sol renueva sus fuerzas, y un oro mágico espera bajo los helechos a los que olvidan a Dios, y los pájaros del bosque los animales del monte están tan contentos que no piensan en matar ni en huír, sino que permanecen en paz en recuerdo de la gran estrella que derramó su luz sobre la tierra en la primera Navidad.

Ahora los santos estaban delante de él, descansando en sus soportes como cuerpos muertos aguardando la Resurrección. Allí estaba el del Maestro Ambrosio: un San Estéfano. Y el del Maestro Tomás: un San Vicente… ¡Oh, cuán contentos debían estar, ellos que, poco tiempo antes, eran sólo piedra, que ahora esperaban pacientemente que la labor estuviera terminada, que los pintaran y los colocaran ante el pórtico para honrar a Dios! Y el niño, con la vela aún milagrosamente encendida en la mano, observaba el rostro de su santo patrono, todavía toscamente labrado y le pareció que se animaba y salía de la piedra, lleno de belleza y fervor, como debía ser el verdadero rostro de San Estéfano.

Y vio el nuevo pórtico poblado de altas estatuas y pilares esculpidos, y los dinteles y tímpanos con una gloriosa multitud que irradiaba vida. Y afuera continuaba cayendo la nieve, y la noche oscura se hizo luminosa y apacible, y a lo lejos las campanas de la catedral y de los monasterios y de los conventos comenzaron a doblar de Programa de Navidad.

0 comentarios