Por Miguel de Marcos (†) (1954)

Una tarde de junio de 1916.— El debate presupuestal.— Un hombre de sesenta y dos años que nunca envejeció.— El arte de la polémica sin vituperios. – El fondo evangélico de Juan Gualberto.— Sus años de París le dieron la claridad– Unas palabras que tienen el valor de un testamento moral.

Por Miguel de Marcos (†) (1954)

Fue el 15 de junio de 1916. Había sido designado cronista, parlamentario de la Cámara. Un ujier al advertir mi bastón, me sugirió galopase hacia un pequeño local situado debajo de la escalera. Abandoné el báculo benigno, El pequeño local estaba poblado por bastones de diverso empaque. Había algunos negros, brillantes, que remataban en puños de plata. Había un enjambre de cocomacacos, andosos, amarillentos, coriáceos, de estructura cachiporral y demolitoria. Entre aquellas trancas, unas peras, otras enfáticas y parlamentarias se recogía, callado, humilde, precautorio, un paraguas dentro de su funda. La tarde no era lluviosa. Era una tarde de junio cuajada de calor. Ascendí por otra calera, crispada, retorcida, hasta Jefatura de Despacho. El timbre invocaba a sesión. Dotado de mi tarjeta de cronista parlamentario, llegué por primera vez hasta la tribuna de la prensa.

Como suele decirse, había pimienta molida en el aire. Liberales y conservadores chocaban con rudeza. La Cámara, para el combate cotidiano, era un palenque de selección. Los sucesos se precipitaban. El 30 de junio terminaba el año económico, y en torno de las cifras del cuaderno de presupuestos, la minoría liberal desplegaba el asalto contra el gobierno conservador del general Menocal. En la Cámara, la diferencia entre mayoría y minoría, era de dos o tres votos.

Si se enfermaban tres representantes conservadores, de inmediato los liberales podían fallar una decisión. Días antes, Menocal había aceptado un segundo período presencial. El general Loynaz había anunciado a través de un documento de rango histórico, la tragedia que asomaba para Cuba por “la aspiración al poder desde el poder”.

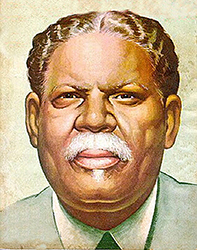

De repente lo vi. Allí estaba Juan Gualberto Gómez, pequeño, menudo, dentro de un traje modesto de alpaca negra; la corbata fatigada, de nudo denso, que brotaba de un cuello rígido; la cadena del reloj en ornamento del chaleco de piqué. Sobre el rostro oscuro, de labios muy gruesos, las gafas de oro tenían un aire profesoral. La breve mosca rizada debajo del labio; los cabellos enroscados con pocas brechas blancas partidos en dos; “el peinado al medio” de los primeros años republicanos. Tenía entonces sesenta y dos años. Era el líder de la minoría liberal.

Comenzó inmediatamente el debate. José María Collantes, conservador, escueto —un poeta que vestía siempre de negro para darle más calado a sus ofertorios líricos– defendió el anteproyecto presupuestal. Cuando Juan Gualberto me irguió en su escaño un poco perdido entre las osaturas musculosas y exuberantes de Orestes Ferrara y Carlos Mendieta, cesaron todos los murmullos. Pensadlo bien: entonces no había micrófonos ni amplificadores. Juan Gualberto no se complacía en los deleites declamatorios. Su voz era amortiguada, urbana, cortés. Pero desde la primera sílaba comprobaba su fuerza dialéctica, un señorío de la palabra que se fundamentaba en la sobriedad.

Recuerdo aquel discurso. Prescindió rápidamente del examen pormenorizado de la ley presupuestal para entrar resueltamente en el tema angustiado de aquella hora: la reelección presidencial. Conducía el debate sin extremar los vocablos, sin emitir rugidos. Tenía sesenta y dos años, pero aún no era don Juan sino Juan Gualberto. Viéndolo, aún con el paraguas que fue el ingrediente preferido en las caricaturas de Torriente, en “La Política Cómica”, nadie pensaba en un anciano. En cambio, a los sesenta y dos años, en el vórtice de una ruda pugna política, era lo que fue siempre, hasta la hora de su muerte, en su casita humilde de Managua: un preocupado por la libertad, un devoto de Cuba, un ser de inteligencia y de bondad, acaso el cubano que estuvo más cerca del pensamiento de Martí.

Recuerdo aquel 15 de junio de 1916. Aquella tarde yo hice mi primera crónica parlamentaria, mi primera reseña de una sesión de la Cámara El destino fue angélico conmigo, porque esa primera reseña descansó enteramente sobre el discurso de Juan Gualberto Gómez en el debate presupuestal.

Al día siguiente, cuando llegué a la Cámara, allí en el despacho de Vicente Pardo Suárez —aquel Vicentón fraterno, sobre cuyo rostro trigueño se abrían con denuedo unos bigotes de manubrio— escuche más discretamente a Juan Gualberto. Me daba las gracias con aquella cortesía tan suya, con aquella afabilidad que tornaba su palabra en bendición. Es que nada le complacía tanto como estimular a un periodista joven. Me contó un poco, porque el timbre empezaba a llamar a sesión, sus años de París.

—Era por el 1874. Yo tenía veinte años. Empecé a escribir en los periódicos para ganarme la vida. Escribí mi primera crónica, una crónica teatral sobre el estreno de “La fille de Madame Angot”. El director repelió el trabajo. Pero era generoso Me lo dictó. Lo rehizo con mis propias palabras, poniendo orden en los párrafos, objetividad en los juicio. Me ofreció una lección eterna. Me adiestró en la humildad y me enseñó el milagro de la claridad periodística.

Aquellas palabras de Juan Gualberto Gómez, en la Jefatura del Despacho de la Cámara, una tarde de junio de 1916, me daban por así decirlo, la clave de su manera oral, de su arte tribunicio, de su técnica periodística. Aquella tarde de 1916 yo recordaba al Juan Gualberto editorialista de “La Lucha”; aquellos artículos que trituraban un régimen, sin vituperarlo, que preparaban una revolución, la Revolución de Agosto, sin descender a los vocablos herpéticos, injuriosos o declamatorios. En efecto, Juan Gualberto Gómez, fue algo más que periodista. Desde luego, sé lo que vais a decirme: su prisión de Ceuta, su trayecto junto a Martí su obra en la primera Constituyente, sus tareas en la Comisión Consultiva, en la Cámara y en el Senado. Pero siempre regresaba al periodismo. Y acaso fue ese periodismo, ese ejercicio tenaz, voluntario y lúcido, quien le adjuntó al señorío de su patriotismo, la destreza de un estilo.

Ese estilo poseía la claridad. Era neto, exacto. La República, en los primeros años, tenía una tendencia marcada al dispendio verbal. La tribuna política era una invitación persistente a los grandes tenores. La prosa periodística procedía de anchas cantera románticas. Juan Gualberto. desde el primer momento, le había dado a su palabra una modulación justa. Por haber estado más cerca de Martí que nadie, por ser uno de los fundadores de la República; por haber sido en la Constituyente de 1902 el más obstinado combatiente contra la Enmienda Platt, le dio a la nobleza de su patriotismo, a la verdad entrañable y profunda de su patriotismo, un aire de recato, de gesto tranquilo. Unos meses antes, en esa misma Cámara, al terminar el panegírico de Antonio Maceo, había dicho: “Cubanos si queréis salvar todas vuestras dificultades, no tenéis más que hacer una cosa: amaos los unos a los otros”. Pero eso fue dicho con su hablar sereno, sin rasgarse las vestiduras, sin poner los ojos en blanco.

Aquella tarde de junio de 1916, al día siguiente del debate presupuestal, mis veintidós años incompletos fueron al encuentro de Juan Gualberto Gómez como a la magia de un deslumbramiento. Aquel hombre menudito, de traje tan modesto, venía desde 1878 por los caminos de la historia de Cuba. Tenía sesenta y dos años. Pero el día antes durante largas horas, había sacudido al gobierno de Menocal, obligando a callar a sus adversarios. El día antes, desde su escaño, había trazado el cuadro de las desventuras que se ponían en marcha. Pero en su requisitoria no había deslizado ningún vituperio y cuando después de una controversia agotadora se reinstaló en su escaño, tenía, por así decirlo, la augusta serenidad del caballero que se apacigua —las manos juntas, el corazón sin escorias loa ojos en un horizonte nuevo— después del buen combate.

No dimitirá nunca en mí el recuerdo de aquella tarde de 1916. Mi debut en la crónica parlamentaria coincidía con un debate sobre el cual Juan Gualberto Gómez había desplegado sus dones de orador, de polemista, de combatiente magnífico. Con su cordialidad seductora deshizo mi timidez. ¿De dónde procedía ese hechizo? Seguramente de su sensibilidad, de su amor por las ideas.. A los sesenta y dos años era un joven. Aun viviría hasta 1933. A su yacija humilde, con el corazón próximo a rompérsele, por la enfermedad y por la angustia, conservaba su decir mesurado y discreto, su palabra sin desaliño, su patriciado patriótico que volvía siempre a la raíz evangélica del “cubanos: amaos los unos a los otros si queréis rebasar vuestras dificultades”.

Aquella tarde de 1916, en que hablé por primera vez con Juan Gualberto. traté de que me ofreciera en anecdotario viviente los aspectos de su vida. Me interesaba, desde luego, su camino de sembrador de ideales junto a Martí. Pero me interesaba también su formación literaria, su gusto por la mesura en una época de desorbitaciones verbales, sus años de París, su ergástulo de Ceuta, su combate en la Constituyente, su devoción inextinguible por Alfredo Zayas, su regreso al periodismo, para ganar su vida con abnegación y trabajo, pero también como quien se refugia en esos claustros de meditación de los que hablara Sainte-Beuve.

Me contempló con curiosidad. Sus ojos petillantes de inteligencia y de bondad brillaban detrás de sus gafas. Sonrió largamente. Era el hombre sin caducidad, sin vejez, con aquella voz lenta, que se endulzaba en las últimas sílabas. Habló despacio. La vida hay que llenarla con lumbres eternas: la verdad, la claridad, la belleza, la primacía de los valores del espíritu. Junto a esas jerarquías tan puras, ponga usted siempre, que es joven y empieza a vivir, la fe. Deseche lo incierto y lo oscuro. Tenga siempre el sentimiento de la justicia. No se entregue a los odios abominables ni a las declamaciones insinceras. ¿Va usted a ser siempre periodista? En ese caso, trate de conservar siempre como una divina fragancia, la curiosidad del hombre y el gusto de la vida.

Iba a seguir hablando. Pero el timbre, obstinado, apelatorio, llamaba a sesión. Lo vi entrar en el hemiciclo. Tengo su estampa de aquella tarde única en los ojos y en el alma.

0 comentarios